TRIAL: 20 ans sur la voie de la justice

Le 6 juin 2002, une vingtaine de militants des droits humains, avocats et avocates genevois et victimes de torture se sont rassemblé/e/s dans un local de la Maison des associations à Genève pour lancer TRIAL (Track Impunity Always), qui en 2016 prendra le nom de TRIAL International.

Je fus élu premier président de cette nouvelle association, dont le but initial était de tenter de reproduire la fameuse affaire Pinochet, qui en 1998, avait vu l’ancien président chilien arrêté à Londres en raison des violations massives des droits humains commises sous son règne, à la demande d’un magistrat espagnol. L’idée initiale était de lancer une association qui, en utilisant le droit, s’appuierait sur ce précédent pour déposer des plaintes pénales contre des bourreaux de passage ou vivant en Suisse.

Autant préciser d’emblée qu’il n’était certainement venu à l’esprit d’aucune des personnes présentes ce soir-là d’imaginer que 20 ans plus tard, l’association ainsi fondée non seulement existerait encore, mais deviendrait sinon la principale, du moins l’une des ONG actives dans la lutte contre l’impunité la plus efficace et respectée.

Durant ses cinq premières années d’existence, sans réel budget, sans personnel fixe, TRIAL a tout de même tenté bien des choses. L’association a notamment dans les premiers temps mené des campagnes d’information concernant les développements récents en matière de justice internationale. Tout cela était relativement neuf, mais dans l’air du temps, puisque la Cour pénale internationale (CPI) ouvrira ses portes quelques semaines après la création de TRIAL (nous autorisant donc à nous vanter que nous sommes là depuis plus longtemps qu’elle). Parmi les premières activités, de l’organisation figurer la mise en place d’un site internet passablement précurseur à l’époque (il proposait des infos en pas moins de… 7 langues, dont une base de données, Trial Watch, qui allait présenter plus de 1200 procédures pour crimes internationaux), l’organisation de plusieurs colloques, la préparation de nombreux happenings publics, ou encore la publication d’un premier manuel juridique sur la manière d’utiliser le droit suisse pour lutter contre l’impunité.

Au cours des premières années, nous avons également lancé la Coalition suisse pour la CPI, dont TRIAL a animé le secrétariat pendant de longues années et poussé à la réforme du droit suisse pour rendre la poursuite des auteurs de crimes internationaux un peu moins compliquée.

C’est ce militantisme des premiers temps qui nous a valu une certaine reconnaissance, notamment le prix des droits humains du journal genevois Le Courrier, et plus tard la prestigieuse médaille « Genève reconnaissante ».

Mais évidemment, c’est le travail juridique qui nous importait le plus, et la volonté de nous mettre au service des victimes des crimes les plus graves. Malheureusement, durant les premières années, malgré le fait que nous avons pu retrouver la trace de nombreux suspects en Suisse, originaires de Tunisie, d’Algérie, de Somalie ou encore d’Afghanistan, les autorités de poursuites ne paraissaient que peu motivées pour sérieusement ouvrir des procédures, ce qui nous a poussés en certaines occasions à devoir aller jusqu’à manifester publiquement devant l’hôtel ou un tortionnaire notoire séjournait.

Le tournant de 2007

À partir de 2007, l’organisation a commencé à décrocher quelques petits financements, nous autorisant enfin à engager du personnel. J’ai moi-même réduit mes activités au sein de mon Étude cette année-là, pour commencer à travailler pour TRIAL à mi-temps, avant de m’investir pleinement dans la direction de l’organisation dès 2009, et de mettre un terme à ma pratique d’avocat.

2007 a constitué une année charnière, puisque nous inaugurions cette année-là notre première antenne locale, à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Les contacts pris avec nombre d’associations de victimes nous ont convaincus qu’il y avait un manque d’expertise énorme et un besoin de justice qui demeure aujourd’hui encore fort vivace. En travaillant avec des associations de victimes de tous bords, nous avons d’abord oeuvré autour de la thématique des personnes disparues, avant d’investir énormément d’énergie dans le combat contre les violences sexuelles en conflit, parvenant à obtenir de nombreux et durables résultats, en coopérant avec les autorités de poursuites, en parvenant à faire voter des changements législatifs, mais aussi en accompagnant les victimes durant les procédures pénales, décrochant au passage des jurisprudences extrêmement novatrices, qui ont depuis ouvert la voie à toute une série de procès.

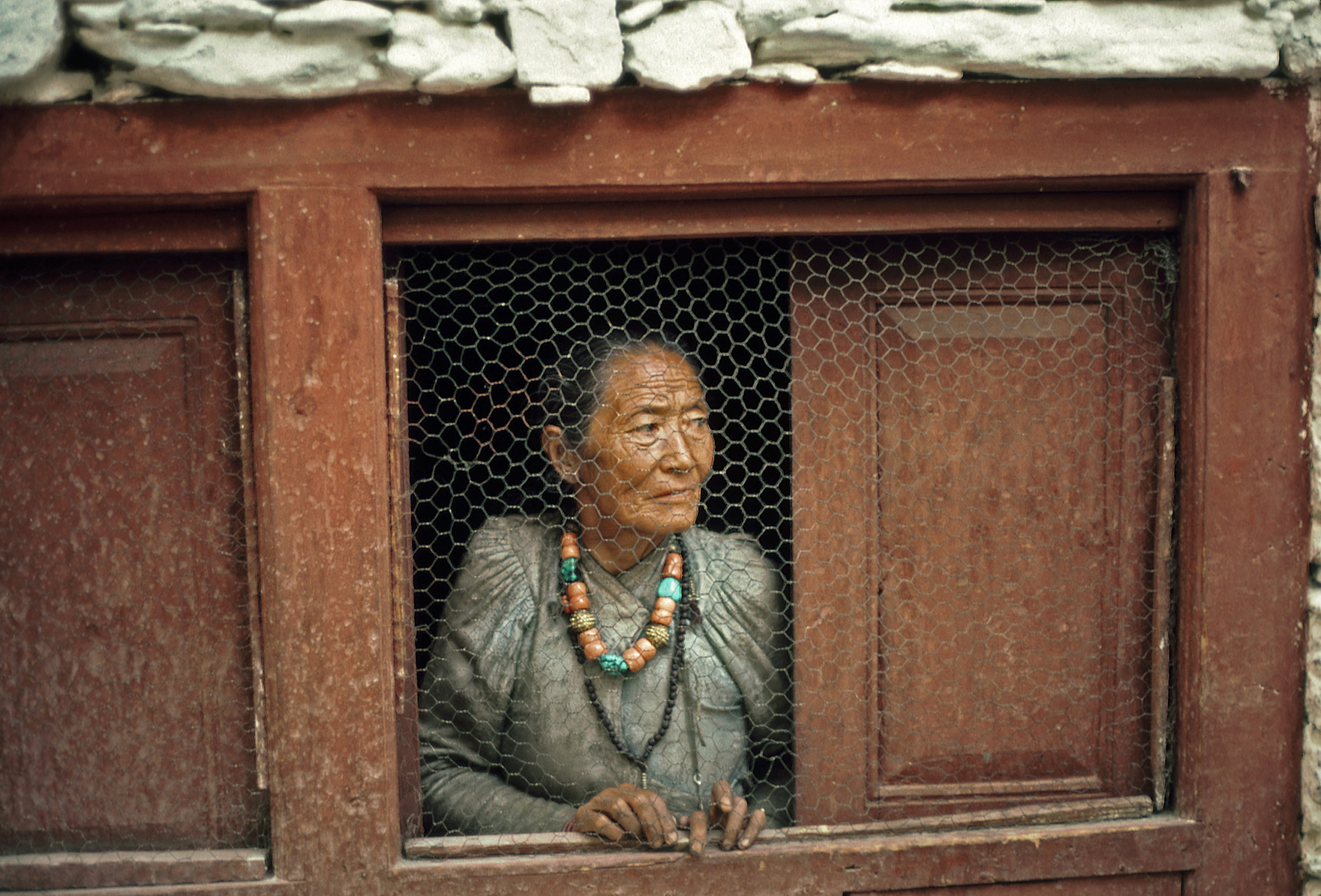

Après la Bosnie, c’est au Népal, au Burundi et en République démocratique du Congo que nous avons ultérieurement ouvert des bureaux ou des programmes pays, en ne recourant d’ailleurs sur le terrain qu’à des professionnels des pays concernés, afin de pouvoir le moment venu laisser sur place une expertise suffisante qui pourra reprendre le relai lorsque notre mission s’achèvera.

Dès lors, les activités et le mode de fonctionnement de TRIAL vont très largement changer, le combat pour la justice se rapprochant des communautés affectées. Un très gros effort va être notamment fourni pour soutenir et accompagner de multiples acteurs locaux, avocat/e/s, militant/e/s des droits humains, ou encore magistrat/e/s. En parallèle, nous développerons un gros travail de plaidoyer juridique, notamment auprès des Nations Unies et commencerons à saisir de multiples instances nationales et internationales, comme la Cour européenne des droits de l’homme, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et plusieurs comités onusiens.

En Suisse, nos efforts vont également s’orienter vers le plaidoyer en vue de la modification du Code pénal, au moment où les autorités se réveillaient enfin pour mettre le droit suisse en conformité avec le Statut de la CPI, et se débarrasser des verrous législatifs qui rendaient les poursuites compliquées, presque impossibles. Travail qui a porté ses fruits, même si les promesses des autorités de mettre en place une unité spécialisée pour poursuivre les crimes internationaux n’ont pendant de longues années pas débouché sur les enquêtes attendues et les procès espérés.

D’autre part, TRIAL va dès 2011 professionnaliser la manière de réaliser ses enquêtes: celles-ci nous emmèneront rapidement au Guatemala, au Rwanda, en Colombie et ailleurs, aboutissant en Suisse au dépôt de nombreuses plaintes pénales. Sur le terrain aussi, en particulier en RDC et en Bosnie, les procédures vont peu à peu s’accélérer et se succéder à un rythme croissant, entrainant des résultats de plus en plus importants. L’organisation va ainsi prendre part à des dizaines de procédures, en Suisse et à l’étranger, qui concerneront souvent de hauts responsables civils ou militaires, notamment plusieurs ministres, un ancien chef de la police, des commandants de groupes armés, et de hauts gradés de l’armée.Les nombreuses victoires juridiques vont déboucher sur une reconnaissance accrue de la crédibilité de l’organisation, en particulier son travail de précurseur dans le recours au principe de la compétence universelle; son action sans relâche contre les violences sexuelles en conflit; l’obtention de multiples jurisprudences novatrices, devant diverses instances nationales ou internationales; ou encore son travail croissant sur la question de la responsabilité des acteurs économiques.

Tout cela a amené TRIAL à être sollicitée pour des interventions de plus en plus fréquentes dans les médias, a abouti à la réalisation d’un documentaire (Chasseurs de crimes) et même, à se voir offrir la possibilité d’intervenir en 2019 devant rien moins que le Conseil de sécurité des Nations unies.

L’impact de 20 années consacrées à la lutte contre l’impunité est difficile à résumer. en une formule ou un exemple. Quelques chiffres permettront peut-être, quoi qu’imparfaitement, d’illustrer le chemin parcouru depuis 20 ans et de résumer, ou plutôt de condenser, l’activité de TRIAL International :

En 20 ans, TRIAL International a notamment :

– représenté plus de 6 600 victimes devant les juridictions nationales et internationales, dont plus de 1 200 victimes de violences sexuelles;

– formé ou encadré plus de 2 400 avocats et militants des droits de l’homme et magistrats;

– participé à près de 50 procès pénaux qui ont abouti à des verdicts de culpabilité contre 86 auteurs, souvent des militaires de haut rang, des chefs de groupes rebelles, et des officiers de police hauts gradés;

– obtenus que des centaines de milliers – possiblement des millions – de dollars, de dollars de réparations soient accordés aux victimes que nous avons défendues;

– obtenu près de 110 décisions positives dans des cas soumis à divers organes onusiens comme le Comité contre la torture, le Comité des droits de l’homme, ou encore le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, à propos de cas de crimes internationaux commis en Bosnie, RDC, Tunisie, Burundi, Népal, Libye, Mexique, Maroc et Russie.

Tous ces résultats, et tant d’autres, sont à mettre au compte d’un énorme travail d’équipe.

TRIAL a en particulier pu compter sur des dizaines de membres du Comité, engagé/e/s pour certain/e/s durant 10 ou 12 ans (avec en photo ici plusieurs des membres en fonction en 2018).

Surtout, le travail de l’organisation a reposé sur l’engagement personnel et le professionnalisme de plus de 200 collègues et de dizaines de stagiaires et bénévoles.

Last but not least, au cours de ces 20 années, l’organisation a pu compter sur la confiance et le soutien de centaines de membres, de donateurs et de bailleurs.

À toutes et tous, un énorme merci.

Et une promesse: la lutte pour la justice continue!

Philip Grant, Genève, 6 juin 2022

(C) UN Photo – John Isaac[/caption]

(C) UN Photo – John Isaac[/caption]