Faire fonctionner la justice : La société civile s’unit dans la lutte mondiale contre l’impunité

L’impunité est l’obstacle le plus important à la justice et à la réparation pour les victimes et les survivant·e·s de violations des droits humains et de crimes internationaux graves. Souvent, seul un petit nombre d’auteurs sont tenu·e·s pour responsables. Lorsque l’impunité est généralisée, elle a des conséquences profondes sur les sociétés, en particulier sur celles qui sont dirigées par des gouvernements autoritaires, qui connaissent des conflits et qui sont victimes d’oppression économique. L’impunité alimente les inégalités, affecte de manière disproportionnée les plus vulnérables et sape la confiance dans les institutions politiques. À la suite d’un conflit violent, elle réduit les chances d’un changement significatif et pacifique. L’impunité a également un effet néfaste sur la participation des victimes, car elle permet aux auteurs de crimes d’imposer leur récit, ce qui porte atteinte au droit des victimes d’être reconnues en tant que telles et de faire entendre leur voix. C’est pourquoi il est essentiel de renforcer la capacité des victimes et des survivant·e·s à lutter contre l’impunité par le biais de processus de justice transitionnelle formels et informels. Si la lutte contre l’impunité peut sembler une tâche impossible, la détermination des survivant·e·s et de la société civile à faire fonctionner la justice a prouvé qu’en unissant les forces, il est possible de faire reculer l’impunité.

Progrès dans la lutte contre l’impunité

Au cours des dernières décennies, des efforts considérables ont été déployés pour lutter contre la montée de l’impunité en réponse aux violations des droits humains, du droit humanitaire et du droit pénal international. Des tribunaux internationaux et hybrides, des tribunaux spéciaux établis au niveau national et des tribunaux nationaux ordinaires ont été utilisés pour poursuivre et punir les auteurs de ces crimes.

L’arrestation à Londres, en 1998, d’August Pinochet, qui avait fait régner la terreur au Chili, au cours de laquelle 40 000 personnes ont été torturées et 3 000 assassinées ou ont disparu, a marqué un tournant dans la justice internationale, déclenchant une quête de justice mondiale. De même, le procès devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de Ratko Mladić, l’architecte du massacre de Srebrenica, qui avait échappé à la capture pendant 16 ans, a montré que les auteurs d’atrocités n’échapperaient pas à la justice

Les enquêtes, les procès et les condamnations visant d’anciens et d’actuels chefs d’État ont contribué à renforcer l’idée que les dirigeants ne sont pas au-dessus de la loi lorsqu’il s’agit des crimes internationaux les plus graves, par exemple avec les condamnations d’Efraín Ríos Montt, l’ancien dirigeant du Guatemala, et d’Hissène Habré, l’ancien dictateur du Tchad. Certaines de ces poursuites ont été possibles après l’abrogation de lois d’amnistie, par exemple en Argentine, qui a permis de poursuivre et de condamner un millier de membres de l’armée et de la police pour des violations des droits de l’homme commises pendant la dictature militaire.

Au-delà des chefs d’État, les mécanismes de la justice internationale ont permis d’assurer un certain degré de responsabilité et de réparation dans d’autres cas. Outre la création de la Cour pénale internationale (CPI) en 2002, la résurgence de la compétence universelle et l’application de la compétence extraterritoriale ont créé un nouvel élan pour porter des affaires de crimes internationaux commis à l’étranger devant les tribunaux nationaux, notamment pour tenir les acteurs économiques responsables d’avoir facilité et rendu possible des crimes internationaux. Le dernier rapport annuel sur la compétence universelle montre que le nombre de ces poursuites continue d’augmenter

Des progrès ont également été accomplis en ce qui concerne les mécanismes de justice transitionnelle, tels que la juridiction spéciale pour la paix en Colombie, qui a cherché à adopter une approche centrée sur les victimes, intégrant des mesures de restauration et de réparation afin de concrétiser le droit à la justice et la reconnaissance de la responsabilité individuelle.

Le rôle des survivant·e·s et de la société civile

Les survivant·e·s ont joué un rôle fondamental dans ces avancées, en luttant sans relâche pour traduire les auteurs en justice, parfois depuis des décennies. Un exemple est le procès intenté par 36 femmes Maya Achi au Guatemala contre d’anciens paramilitaires pour des violences sexuelles commises pendant le conflit armé interne. L’affaire a été rejetée en 2011 et les victimes ont dénoncé le racisme dont elles avaient fait l’objet au cours de la procédure. Grâce à leur persévérance, un nouveau juge a condamné cinq auteurs en 2022 pour crimes contre l’humanité et a confirmé que la violence sexuelle avait été utilisée comme arme de guerre.

Les victimes syriennes et leurs familles ont également joué un rôle déterminant dans le processus visant à obtenir justice pour des milliers de personnes disparues de force pendant le conflit. En 2021, les organisations de victimes et leurs familles ont créé la Charte de vérité et de justice, qui reflète leur vision commune sur la manière de faire progresser les droits des victimes, la justice et la vérité en Syrie. En 2023, leurs efforts de plaidoyer ont abouti à une résolution novatrice des Nations unies visant à créer une nouvelle institution internationale chargée de déterminer le sort de plus de 100 000 personnes disparues en Syrie.

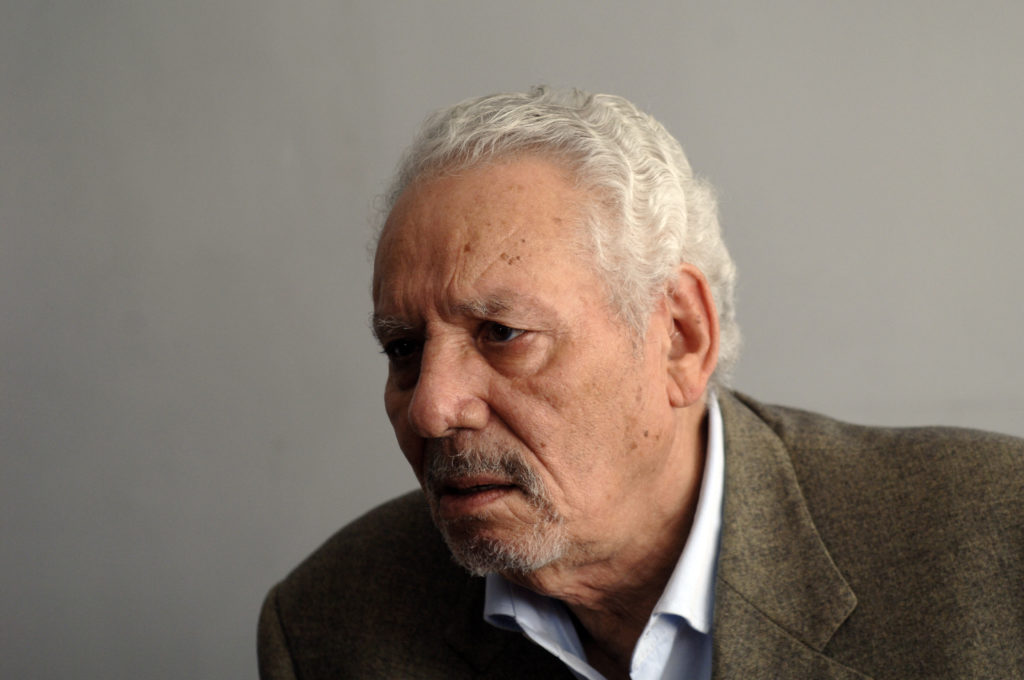

Fadwa Mahmoud, membre fondateur de la Truth and Justice Charter et de Families for Freedom Syria, explique :

« La justice consiste à demander des comptes aux tyrans, dans mon pays et partout ailleurs dans le monde, afin de servir d’exemple aux générations futures. La justice pour les personnes qui sont sorties pour réclamer la liberté, c’est d’avoir le droit de rester dans leur pays d’origine, si elles le souhaitent. La justice, c’est d’écouter, que le monde écoute les survivant·e·s et les familles des détenu·e·s et des personnes disparues de force, et de respecter leurs souhaits malgré leur diversité ».

La société civile a également été à l’avant-garde de la justice internationale, qu’il s’agisse de traquer les auteurs de crimes, de déposer des plaintes devant les tribunaux du monde entier ou de soutenir les efforts des victimes et des survivant·e·s. Sans le pouvoir de plaidoyer et de mobilisation des organisations de la société civile, la CPI n’existerait pas. À l’heure actuelle, la CPI enquête sur des crimes commis dans 17 pays, qu’il s’agisse de crimes de guerre dans le contexte de l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie ou de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans le contexte de la situation dans l’État de Palestine.

Les défis persistants de la lutte contre l’impunité

Malgré ces progrès, de nombreux défis subsistent. L’impunité a été favorisée par l’érosion des mécanismes de responsabilité nationaux et internationaux, le ciblage ou la criminalisation des acteurs de la justice et des défenseurs des droits humains, ainsi que par la faiblesse de la volonté politique et l’inadéquation des lois. Les efforts déployés pour permettre une participation significative des survivant·e·s, pour comprendre les causes profondes de l’impunité et s’y attaquer, nécessaires pour remettre en question les structures politiques, sociales et économiques qui oppriment ceux qui jouent un rôle central dans la réalisation du changement, sont insuffisants.

Ces défis ont été associés ces dernières années à un contexte mondial de réduction de l’espace civique pour les victimes et les défenseur·euse·s des droits humains, ainsi qu’à l’augmentation des risques auxquels il·elles sont confronté·e·s.

Le changement de gouvernement au Sri Lanka a fait reculer les enquêtes sur les violations commises pendant le conflit. Au Myanmar, alors que la Cour internationale de justice a connaissance du ciblage, de l’assassinat de milliers de personnes et du déplacement massif de plus de 700 000 Rohingyas, et que la mission d’enquête internationale indépendante sur le pays les a condamnés, aucun effort n’a été fait pour enquêter ou poursuivre les auteurs de ces actes.

Le manque de volonté politique a également été illustré, par exemple, par la résistance des grandes puissances militaires telles que la Chine, les États-Unis et la Fédération de Russie, à ratifier le Statut de Rome. En outre, les deux poids deux mesures pratiqués par certains États occidentaux sont évidents lorsqu’il s’agit de traduire leurs propres ressortissant·e·s en justice, comme le montrent les efforts initiaux des États-Unis pour faire dérailler l’enquête de la CPI sur l’éventuelle commission de crimes de guerre par les forces américaines en Afghanistan.

L’absence de responsabilité perpétue une culture de l’impunité et de la violence, comme c’est le cas au Soudan, qui est plongé dans un cycle de conflits armés sanglants depuis 20 ans, le conflit actuel opposant deux parties belligérantes responsables d’atrocités passées pour lesquelles elles n’ont jamais été tenues de rendre des comptes.

Sara Mekki, la fille de l’éminent défenseur des droits humains Amin Mekki Medani, qui a été torturé au Soudan en 2014 dans le cadre de la répression du gouvernement contre les dissidents, explique :

« L’impunité est comme un cancer, une maladie qui permet aux auteurs de commettre davantage de crimes et de violations des droits humains sans subir de conséquences, laissant les victimes plus vulnérables et plus brisées. La seule façon de garantir la justice est que la communauté internationale travaille dur pour mettre fin à l’impunité, surtout de nos jours où le droit international n’est pas respecté et est remis en question quotidiennement ».

La société civile s’élève contre l’impunité

Pour lutter contre ce climat d’impunité croissant, neuf organisations de la société civile et deux partenaires associées ont uni leurs forces pour mener l’Initiative mondiale contre l’impunité pour les crimes internationaux et les atteintes graves aux droits humains : Faire fonctionner la justice (« Global Initiative Against Impunity for International Crimes and Serious Human Rights: Making Justice Work »).

Chacune de ces organisations, en collaboration avec leurs vastes réseaux de partenaires régionaux et nationaux dans le monde entier, apportera son expertise dans la promotion de la justice et de la responsabilité pour les violations graves des droits humains, y compris la torture, les disparitions forcées et d’autres crimes internationaux fondamentaux, tels que le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression.

Ce partenariat stratégique comprend les membres suivants du consortium : Civil Rights Defenders, la Coalition pour la Cour pénale internationale, le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains, Impunity Watch, la Fédération internationale des droits de l’homme, Parliamentarians for Global Action, REDRESS, TRIAL International et Women’s Initiatives for Gender Justice. Ils sont soutenus par deux partenaires associés : l’Institut d’Auschwitz pour la prévention du génocide et des atrocités de masse et la Commission internationale de juristes.

Cette initiative quadriennale, cofinancée par l’Union européenne, se concentrera en 2024 sur 27 pays d’Afrique, des Amériques, d’Asie, d’Europe et du Moyen-Orient, mais elle cherchera également à améliorer l’État de droit, les normes de responsabilité et la prévention des atrocités dans d’autres pays de ces régions.

Lutter contre l’impunité n’est pas une mince affaire. Les auteurs de crimes ne renoncent pas facilement à leur pouvoir et les efforts déployés pour les obliger à rendre des comptes se heurtent souvent à une certaine résistance. Mais la société civile peut susciter des changements significatifs grâce à une action coordonnée, stratégique et centrée sur les survivant·e·s.

À cette fin, l’Initiative mondiale contre l’impunité a mis au point une approche globale qui vise à garantir aux survivant·e·s et aux victimes une justice et une responsabilisation de grande envergure en travaillant sur deux fronts principaux :

- Renforcer l’action et la participation des victimes et de la société civile dans l’élaboration de processus de justice et de responsabilité inclusifs, car leur exclusion compromet les chances de parvenir à une justice significative et à un changement durable.

- Renforcer l’efficacité des cadres et des systèmes de responsabilisation pour lutter contre l’impunité par le dialogue, le plaidoyer et la sensibilisation entre les prestataires de justice et les responsables, d’une part, et les survivants et les organisations de la société civile, d’autre part.

Toutes les actions seront guidées par une approche centrée sur les survivant·e·s et favoriseront une stratégie tenant compte des traumatismes et de l’égalité des sexes, dans laquelle les victimes s’engagent en tant qu’acteurs et défenseurs. Cette approche s’appuie sur une large compréhension de l’impunité, de ses causes profondes et des facteurs systémiques qui la favorisent.

La participation des survivant·e·s aux processus de justice n’est pas seulement une opportunité de guérison des traumatismes et d’autonomisation individuelle, elle est également essentielle pour lutter contre la montée flagrante de l’impunité. En plaçant les survivant·e·s au centre des efforts de justice et de responsabilisation, on s’assurera que les mécanismes mis en place sont significatifs et qu’ils permettent d’obtenir des changements durables et à long terme. Le consortium favorisera également la coordination et le partage de connaissances et d’expériences avec d’autres initiatives et acteurs clés impliqués dans la lutte mondiale contre l’impunité.

La menace de l’impunité est trop grande pour être combattue seule, mais grâce à la collaboration, l’initiative mondiale contre l’impunité (« Global Initiative Against Impunity ») vise à faire en sorte que la justice fonctionne pour ceux qui en ont le plus besoin.

Si vous souhaitez participer à cette initiative ou en connaître les tenants et aboutissants, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : Makingjusticework@fidh.org.