Le 25 novembre 2022, Philip Grant, co-fondateur et directeur de notre organisation, a reçu le doctorat honoris causa de l’Université de Bâle en reconnaissance du travail qu’il mène depuis vingt ans avec TRIAL International dans la lutte contre l’impunité. A cette occasion, il dévoile où, quand et comment tout a commencé…

25 novembre 2022 – Prof. Wolfgang Wohlers (gauche) remet à Philip Grant (centre) le doctorat honoris causa de l’Université de Bâle © Université de Bâle / Christian Flierl

Vertiges

« Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world;

indeed, it’s the only thing that ever has. »

Margaret Mead

L’envol

TRIAL International fut en quelque sorte enfantée dans la carlingue d’un avion.

La surprise fut si grande que, les yeux écarquillés et les sourcils en suspension, je levai la tête de mon journal et tendis le cou, scrutant le regard de mes compagnons de cabine à la recherche d’une confirmation. Mais je paraissais être le seul à avoir ressenti cette espèce de vertige qu’un trou d’air peut causer, lorsque le cœur vous remonte dans la gorge. Le vol TR02 à destination de Genève n’avait cependant toujours pas quitté le tarmac. Le vertige, c’est bien le Général qui l’avait provoqué.

Car le Général venait d’être arrêté.

Sur la photo qui accompagnait l’article, les deux Bobbies postés devant le 20 Devonshire Place paraissaient mal à l’aise. Les bras croisés, leur casque bombé vissé bas sur la tête, ils faisaient face à une nuée de journalistes et de drapeaux. Que faisaient-ils là, à veiller devant The London Clinic ? Leur mission consistait certainement à empêcher qu’une personne non autorisée – un paparazzi au chômage depuis le récent décès de la Princesse du peuple ? un justicier solitaire ? – ne pénètre l’établissement hospitalier pour s’approcher du Général. À moins qu’il ne s’agît de prévenir que l’hôte de marque qui s’y faisait traiter ne s’en échappe, peut-être avec l’appui d’une grande admiratrice, l’ex-Dame de fer en personne.

En tout cas, ni les deux policiers ni les journalistes et les manifestants présents, ni le Général alité et désormais arrêté, ni en réalité qui que ce soit d’autre ce week-end-là ne mesuraient exactement la portée du feuilleton qui venait de débuter dans la capitale britannique. Le premier épisode d’une longue saga politico-judiciaire commençait en ce mois d’octobre 1998 et ses rebondissements aussi nombreux que spectaculaires durant les seize prochains mois allaient, pour bien longtemps, représenter le prototype même de la manière dont la justice pour les crimes de masse pourrait et, peut-être enfin, devrait s’incarner.

Coup d’État et coup d’éclat

Je ne vis pas le paysage défiler et la ligne d’horizon disparaître. L’avion avait depuis longtemps pénétré les nuages quand je réussis enfin à quitter l’article des yeux. « Mandat d’arrêt international ! ». « Procureur espagnol ! ». « Torture et disparitions forcées ! ». Alors que nous glissions justement au-dessus du quartier de Regent’s Park, où la clinique se trouvait, je sentis que l’arrestation d’Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, ancien président du Chili, réunissait les ingrédients nécessaires et suffisants pour qu’une histoire riche en potentialités et capable de faire bouger les lignes prenne racine. L’embastillement du général putschiste, figure caricaturale des juntes militaires sud-américaines – surtout lorsqu’il prenait la pose au milieu d’une forêt de képis, bras croisés et yeux cachés derrière des lunettes sombres – permit, le temps d’un vol fantastique, à une petite idée de prendre corps : il fallait impérativement rééditer ce génial coup d’éclat.

Une idée, ce n’est pas encore une vision. Ça peut le devenir si l’on s’y accroche et s’y consacre. Si on la partage, la confronte, l’affine. Si on prend le temps et sacrifie l’énergie pour la faire cheminer du domaine de la pensée au règne du réel : bref, si on en fait quelque chose. L’idée initiale se cristallisa très vite et très simplement dans la volonté de reproduire, pour commencer, la « jurisprudence » Pinochet chez moi, en Suisse. Pays de tous les tourismes – sa nature spectaculaire, ses soins médicaux de pointe, ses services financiers et bancaires hors normes, son hôtellerie et son industrie du luxe irréprochables, ainsi que les innombrables conférences internationales qu’elle héberge attirent du beau monde – la Suisse offrait pourtant au jeune juriste remuant et féru d’histoire que j’étais, un défi de taille en raison d’une législation ancienne, lacunaire et complexe, fédéralisme oblige.

PinoCHet

La Suisse, Pinochet y avait au demeurant laissé des traces. Par le plus grand des hasards, et sans avoir évidemment pu à l’époque l’anticiper, j’avais déjà grossièrement défendu, quelques années plus tôt, la possibilité d’y arrêter l’ex-dictateur. Sa détention londonienne raviva ce souvenir endormi. Environ deux ans auparavant, l’auguste Pinochet devait en effet se rendre en Suisse. Il était devenu simple chef des forces armées après avoir largement perdu en 1988 un référendum qui aurait dû le maintenir au pouvoir. À la suite d’une précédente visite en 1994, la rumeur voulait qu’il souhaitât y revenir, possiblement pour rencontrer des industriels de l’armement. Le Conseil fédéral, fait rarissime, eut le courage un peu idiot de le déclarer persona non grata, en prononçant formellement une interdiction d’entrée sur le territoire. Démarche stupide pour l’assistant au Département de droit constitutionnel de l’Université de Genève que j’étais à l’époque et qui argumentait auprès de ses collègues qu’il fallait, au contraire, laisser le tortionnaire en chef chilien revenir fouler le sol de l’aéroport de Zurich, et immédiatement lui passer les menottes. Invoquer les termes tout à fait clairs de la Convention contre la torture des Nations unies, qui prévoyait précisément ce cas de figure, ne me valut pas le respect de mes confrères. « Ce n’est pas ainsi que les choses se passent », m’avaient-ils rétorqué alors. Jusqu’à ce que la photo des deux Bobbies prise en ce mois d’octobre 1998 ne confirme précisément l’inverse, et me gratifie d’une décharge d’adrénaline que je n’ai, à ce jour, pas encore épuisée.

98, année juridique

Il est vrai que le contexte s’y prêtait, tant la question de la justice pour les crimes les plus graves était dans l’air du temps en 1998. Exactement trois mois plus tôt, un événement lui aussi historique, et constitutif d’une étape majeure dans le combat contre l’impunité, s’était tenu à Rome, dont mon vol initiatique survolait maintenant le Palais des Congrès. À terre, le 17 juillet, une conférence diplomatique avait accouché de rien moins que du texte fondateur de la première Cour internationale permanente chargée de juger les crimes les plus atroces et massifs que l’être humain peut commettre envers ses semblables.

À l’issue d’une nuit marathon, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale était finalement très largement approuvé (Chine, Israël et États-Unis nonobstant), à la satisfaction mesurée mais bien réelle de 120 États, de multiples organisations de la société civile et d’innombrables militants des droits humains épuisés par six semaines de mobilisation. Quatre jours plus tôt, des centaines de milliers de gens avaient défilé dans un bonheur et un déferlement de fierté monstres. Non pour encourager les négociateurs, les diplomates, les universitaires et les représentants des ONG à tenir bon pour poser les jalons d’un nouvel ordre planétaire fermement fondé sur le droit, mais pour célébrer la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde de football. Le symbolique coup de marteau final de cette mémorable conférence diplomatique n’avait été, quant à lui, suivi par aucune manifestation de masse, aucun cri de joie. Pas un trophée ne fut remis aux actrices et acteurs de cette avancée majeure. Les médias qui couvrirent l’événement prirent certes acte d’un développement nouveau, positif, reflétant la réalité des nouvelles relations internationales issues de la chute du mur de Berlin, mais sans être convaincus qu’une digue contre la barbarie venait réellement d’être érigée. Seule l’épreuve du temps le dirait.

Civilisation et ballon rond

Cinquante-trois ans avant la conférence de Rome, la déclaration d’ouverture de Robert H. Jackson avait à peine débuté qu’il en était déjà à formuler l’essentiel. Le procureur étasunien avait tout juste commencé à s’adresser aux quatre magistrats internationaux chargés de juger vingt-quatre des principaux responsables des horreurs nazies. Et déjà, le ton se voulait prophétique : « Les méfaits que nous avons à condamner et à punir ont été si calculés, si nuisibles et si dévastateurs que la civilisation ne saurait tolérer qu’ils soient ignorés, car elle ne pourrait survivre à leur répétition », lança-t-il à la face du monde et à celle des accusés, poursuivis pour avoir mis en place et alimenté la plus monstrueuse et la plus efficace machine à tuer de l’Histoire. On ne peut ignorer – et donc laisser impunis – des crimes d’une telle ampleur sans mettre en péril la survie même de la civilisation. Pendant qu’à l’été 1998 une partie de cette civilisation célébrait – ou pleurait – encore le 3 à 0 infligé au Brésil, une autre, bien plus petite, disposait enfin d’un outil pour prendre au sérieux l’appel lancé quelques décennies auparavant par l’honorable Jackson dans la salle d’audience 600 du tribunal de Nuremberg, que mon vol imaginaire se poursuivant, m’avait permis de deviner, quelques kilomètres plus bas, au travers d’un hublot mal lavé.

Cette mise en garde prémonitoire, mais bien vite écartée, guerre froide oblige, fut comprise par les idéalistes réunis dans la capitale italienne comme un principe sur lequel désormais bâtir. Si Rome ne s’est pas construite en un jour, le Statut de Rome prendrait lui aussi du temps pour déployer ses effets. Mais la digue contre la barbarie avait enfin trouvé ses architectes. Le travail pouvait débuter.

Frêles résultats

Jusqu’en 1998, la justice pour les crimes de droit international, que ce soient les génocides, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, avait très largement tâtonné. Certes, dès les années 1960, l’Allemagne avait relancé un certain nombre de procès d’anciens nazis. Bien entendu, Adolf Eichmann avait été kidnappé, jugé et condamné à Jérusalem en 1961. En France, Maurice Papon avait lui aussi été jugé et condamné, précisément en 1998 et avant lui, Klaus Barbie, ou encore Paul Touvier avaient été reconnus coupables. Ici ou là, des enquêtes et des procès s’étaient tenus devant des instances nationales. Pour leur part, les deux tribunaux pénaux internationaux mis en place quelques années plus tôt pour juger respectivement les atrocités commises en ex-Yougoslavie et au Rwanda n’avaient à leur actif, en cette année charnière, que trois condamnations pour le premier, deux pour le second. Le tableau de chasse paraissait des plus maigres : point d’accélération fulgurante ou de réel mouvement de fond, point de doux vertige permettant d’espérer que les atrocités du passé ne viendraient plus hanter le présent. Rien en tout cas qui puisse préfigurer de massives avancées dans la lutte contre l’impunité.

Ce n’est pourtant pas que la matière manquât. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les « crimes calculés et dévastateurs » auxquels Jackson faisait référence s’étaient moult fois reproduits, dans un déferlement de violence décliné sous toutes les latitudes, adapté à tous les goûts et dégoûts : de la partition indo-pakistanaise aux dictatures latino-américaines, de l’Angola au Zimbabwe, de l’Algérie à la guerre de Corée, des rues de Budapest à celles du Bangladesh, de Madagascar au Vietnam, de la Palestine à l’Afghanistan, une vaste légion de génocidaires, criminels contre l’humanité, tortionnaires, criminels de guerre ou auteurs de disparitions forcées avait laissé des cicatrices vives et profondes dans la chair et l’histoire de nombreux peuples. Pour leur part, les procédures pénales engagées étaient misérablement rares. L’un des artisans du Statut de Rome, le professeur Cherif Bassiouni, se lamentera des années après la création de la Cour pénale internationale qu’entre 1945 et 2008, 866 personnes aient été poursuivies par des tribunaux internationaux ou nationaux. Déplorer que des centaines de militaires et de responsables civils, souvent de très haut rang, aient eu à rendre des comptes ? Étrange propos ! Mais derrière ce chiffre, le vertige guettait.

Disproportions

Au lieu de devenir avocat puis de diriger une ONG, j’aurais pu être physicien. Le monstrueusement grand et le ridiculement petit m’ont toujours fasciné. La question des proportions, des échelles de grandeur, cette difficulté avec laquelle notre cerveau est appelé à concevoir des choses pour lesquelles l’évolution ne l’a pas formé me fait toujours intellectuellement vibrer. Envisager l’atome et ses comportements quantiques improbables reste un délicieux exercice d’abstraction auquel je cède épisodiquement sans, je l’avoue, réussir à y porter sérieusement une longue attention, tant les questionnements sans fin et surtout sans réponses me submergent vite. Contempler les astres et essayer de trouver une place et une pertinence à ce que Carl Sagan appelait notre « petit point bleu pâle » m’a toujours paru un peu plus jouissif, voire poétique. Mais tout comme pour l’infiniment petit, l’idée de notre risible finitude dans un univers où espace, temps et matière s’entremêlent, entraîne bien vite l’esprit dans ce trouble qui nous assaille lorsqu’une disproportion trop énorme agresse la raison et l’empêche d’opérer. Cet abîme vertigineux, je l’ai franchi tellement de fois en contemplant les efforts de justice de mes semblables. Car Bassiouni se lamente malheureusement à juste titre. Sur la balance de la justice, 866 accusés se trouvent dans un splendide isolement sur l’immense plateau qui leur est réservé. De l’autre côté figurent en effet selon le professeur, durant les mêmes années 1945 à 2008, 92 millions de personnes tuées au cours des plus de 300 conflits internationaux ou guerres civiles. Un rapide et bien pathétique calcul – 92 millions divisés par 866 – nous donne un individu poursuivi pour 106’235 personnes tuées. Soit moins de… 0,001%. Vertige insensé, qui ne prend en considération que les morts, et non les actes de torture, les viols, les destructions d’hôpitaux ou d’écoles, les actes de pillage, les atteintes à l’environnement, ou la souffrance des familles qui attendent de connaître le sort de leur proche disparu. Comment quantifier tout cela ? Faut-il encore diviser le pourcentage par deux, par trois, par dix ?

Évidemment, à ce niveau, comme pour l’atome ou pour la galaxie, les chiffres ne veulent plus dire grand-chose. « La mort d’un être humain est une tragédie, celle d’un million d’entre eux est une statistique », disait à raison l’un des plus grands experts en la matière, le moustachu Petit Père des peuples. Chassons donc ce vertige. Il reviendra de toute manière au galop au moment de considérer cette fois-ci les moyens alloués à la justice pour poursuivre ces hordes de suspects. Une étude rendue il y a quelques années démontrait que les budgets dévolus sur une période de quinze ans à tous les tribunaux internationaux ou hybrides chargés de juger les atrocités commises dans les Balkans, au Rwanda, en Sierra Leone, au Timor oriental ou encore au Cambodge correspondaient à ce qui était dépensé en… deux ou trois jours de festivités olympiques lors des Jeux de Sotchi en 2014 ! Depuis, la disproportion n’a fait qu’empirer. Qu’un nouveau détour footballistique me soit permis : la facture de la Coupe du monde 2022 au Qatar s’établit, paraît-il, à quelque chose comme 220 milliards de dollars. Le budget annuel de la Cour pénale internationale (qui couvre, lui, une année entière d’enquêtes et de procès, et non seulement quatre semaines de dribles et de corners) s’élève à 155 millions de dollars. Il est évidemment simpliste de comparer ballon rond et institution judiciaire, mais l’exercice a le mérite d’indiquer où l’humanité place ses incompréhensibles priorités. 220 milliards divisés par 155 millions : la Coupe l’emporte sur la Cour par un facteur de 1430. Vertigineuse disproportion dont, là encore, presque tout le monde se foot, pardon, se fout.

Couteau suisse

Lorsque mon avion toucha terre quelques heures plus tard, ces chiffres m’étaient inconnus. J’avais en revanche vaguement à l’esprit la réalité qu’ils recoupaient, ce que l’on nomme l’impunity gap, cet énorme et inexcusable gouffre qui existe entre l’ampleur des crimes commis et la maigreur des poursuites engagées, et qui découle, en partie du moins, de la disproportion scandaleuse entre les moyens alloués aux efforts judiciaires et les besoins de justice en tant d’endroits de la planète.

Il serait cependant trompeur de faire croire qu’entre l’arrestation de Pinochet et la création concrète de TRIAL International en 2002, la vision d’un nouveau type d’organisation non-gouvernementale permettant de commencer à combler cet abîme était clairement formulée. Un point était cependant clair : le but ne serait pas de colmater ce gouffre en faisant du « chiffre », en essayant de générer autant de procédures que possible. Je n’avais pas, et n’ai toujours pas, la prétention qu’un jour ce type de crimes sera pleinement éradiqué et que l’ensemble – ou même la majorité – des bourreaux seront jugés. En revanche, j’avais la conviction profonde, largement renforcée depuis, alors que je flottais encore dans l’inspiration de ce moment historique, qu’il était possible d’utiliser le droit devant toute une série d’instances différentes, à la manière d’un couteau suisse : le droit pourrait, entre autres fonctions, tour à tour ou en même temps, représenter un puissant instrument de changement, un possible outil de prévention et un moyen de transformation des victimes, tout en demeurant un instrument fabuleusement malléable. Le droit non comme réponse à tous les dérèglements du monde, mais comme la possibilité probablement plus qu’on ne le pense, si l’on y recourt avec sérieux et imagination, notamment de saisir des instances méconnues, de poser des questions nouvelles, de se glisser dans certains interstices institutionnels non encore visités.

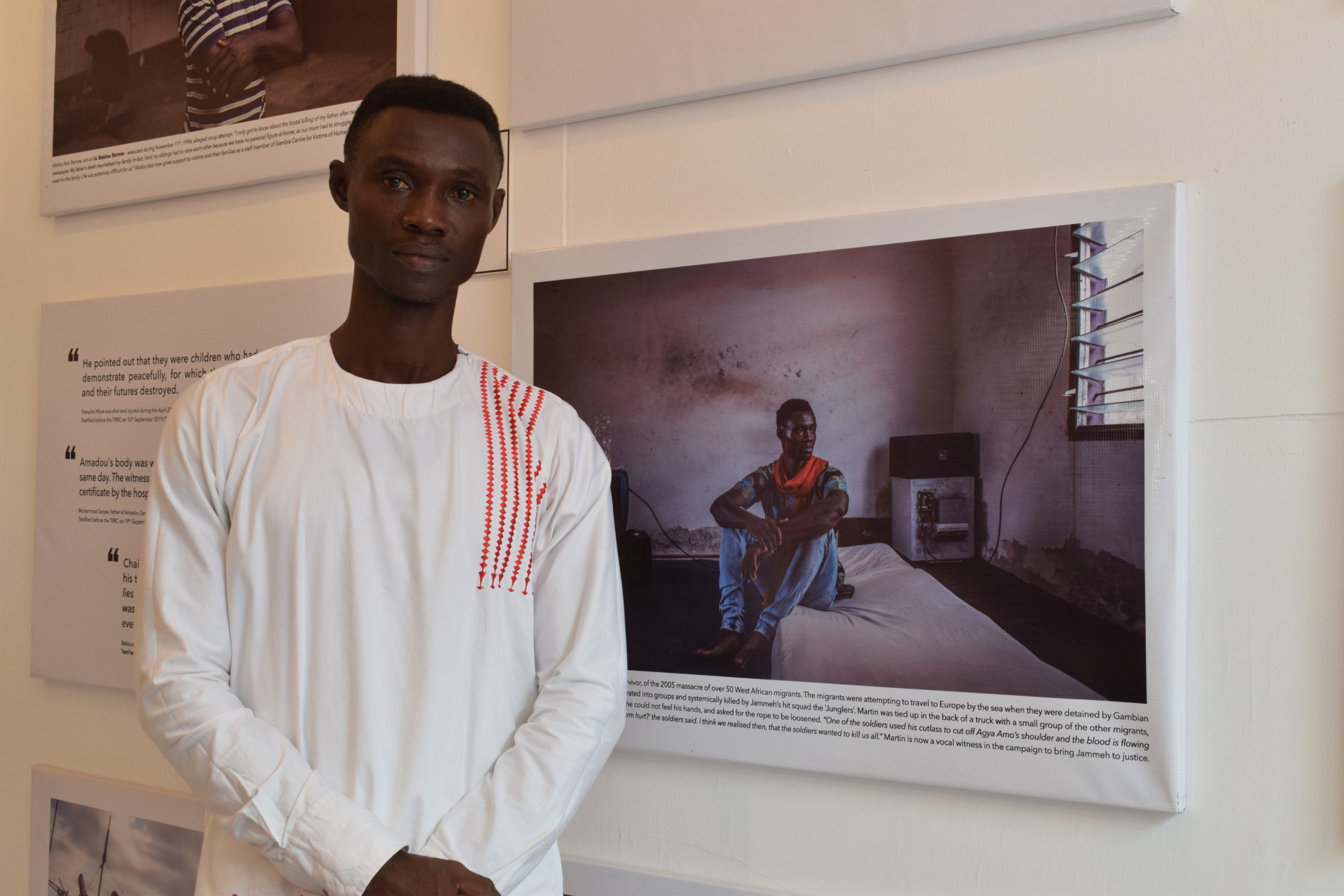

Exposition « Là-bas, comme ici » de Jérôme Hentsch à l’occasion des 20 ans de TRIAL International, à l’espace FLUX Laboratory à Genève. © TRIAL International

Exposition « Là-bas, comme ici » de Jérôme Hentsch à l’occasion des 20 ans de TRIAL International, à l’espace FLUX Laboratory à Genève. © TRIAL International

Prévenus et prévention

En premier lieu, le changement peut très directement découler d’une procédure juridique – surtout une procédure pénale, avec la punition dont elle est assortie – lorsque ceux (et, fort rarement, celles) qui jouissent des privilèges de l’impunité, appréhendent que cet état de quiétude puisse ne plus être durable. Il arrivera à l’équipe de TRIAL International à de nombreuses reprises d’obtenir, suite au dépôt de solides dossiers devant des institutions judiciaires fonctionnelles, que tel ministre d’un régime répressif, suspecté de crimes contre l’humanité, soit subitement arrêté ou encore que des dizaines de membres d’un groupe armé se retrouvent du jour au lendemain en prison, mettant d’un coup fin à l’immonde pratique de viols de fillettes dont ils se rendaient jusque-là encore régulièrement coupables.

Au-delà de cet effet premier qui permet à la justice de se saisir physiquement du corps du suspect et d’encelluler celui-ci, le droit recèle bien d’autres potentialités. L’effet préventif en est un. Il est souvent présenté comme un acte de foi : on espère que l’interdiction d’un comportement par le biais de normes juridiques affectera directement des personnes qui, sans celle-ci, pourraient être amenées à commettre le comportement en question. En gros, il y a moins de meurtres, moins de viols et moins de vols parce que le meurtre, le viol et le vol sont interdits et réprimés. Il devrait en être de même des atrocités dont il est ici question. Les violateurs en puissance ne passent pas à l’acte ou leur élan criminogène perd de sa force en raison de la peine encourue. Il est incroyablement difficile de quantifier cet aspect de l’effet préventif de la loi, même si l’on a beaucoup écrit à son sujet.

En revanche, on a beaucoup moins réfléchi à la manière dont les institutions, notamment les forces armées, intègrent dans leur domaine de compétence et leur manière de fonctionner les nuances issues de jurisprudences rendues par les tribunaux, en particulier les tribunaux internationaux. Un fascinant sujet de recherche, à ma connaissance encore à entreprendre, pourrait consister à vérifier la façon dont les longs et méticuleux jugements rendus par exemple par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou la Cour pénale internationale percolent, peu à peu, dans les textes régissant les forces armées tout autant que dans les têtes des gens appelés à les appliquer. C’est un sujet d’étude négligé, mais ô combien captivant. Il permettrait à lui seul de justifier tous les efforts pour créer des institutions judiciaires s’il était démontré que des jugements rendus ont concrètement contribué à prévenir des débordements inadmissibles, à minimiser ou à empêcher des violations. Il est assez fou de penser, mais c’est bien la réalité, qu’une poignée de juges internationaux engagés et perspicaces, comprenant le rôle historique qui leur échoit lorsqu’ils interprètent les principes et les règles découlant de telle ou telle convention, peuvent concrètement contribuer à canaliser la conduite des armées du monde entier. Et ainsi épargner que des hôpitaux, des écoles ou des biens culturels soient visés ; qu’un blocus naval et ses atteintes obscènes à la vie ou à la santé de populations entières soit imposé ; ou que telle arme barbare soit utilisée. Cela non pas parce que le risque de poursuites inquiète tel ou tel troufion, son supérieur ou le ministre en charge, mais parce qu’en amont, les normes clarifiées par ces jugements auront petit à petit été comprises, digérées et tant bien que mal appliquées sur les terrains d’opération.

Lignes rouges

Il reste beaucoup, beaucoup de jugements à rendre, pour illustrer, clarifier et préciser certains des principes et des règles contenus dans de multiples conventions internationales. Ces développements verront le jour lorsque nous aurons réussi à poser devant les bonnes instances, au travers de bons cas, les bonnes questions.

L’une de ces questions se posa avec une acuité tragique alors que mon vol pénétrait l’espace aérien de la Syrie, avec quelques années d’avance sur la réalité, et que les masques à oxygène tombèrent subitement du plafond de la carlingue, eu égard au risque d’inhaler les gaz mortels que Bachar lâchait alors sur son peuple… Elle se formula ainsi : au-delà de l’interdiction claire du recours à de telles armes, comment le droit doit-il appréhender les facilitateurs qui rendent leur emploi possible ? Comment en particulier une entreprise européenne devrait-elle se comporter lorsque des composants chimiques qu’elle exporte peuvent être employés à la création d’armes prohibées ? La question deviendra dramatiquement concrète lorsque les lignes rouges pourtant tracées par la communauté internationale seront, à de multiples reprises, franchies par des nuages de gaz sarin ou de chlorine. Concrète certes, mais à ce jour toujours sans réponse.

Au fil des escales du vol TR02, de nouveaux passagers embarquèrent, quelques-uns d’abord, puis de plus en plus nombreux à vouloir s’engager dans cette lutte contre l’impunité. Des personnes absolument formidables, souvent jeunes, toujours brillantes et motivées (y compris des fanatiques de football, je ne suis point rancunier), prenaient place à mes côtés pour prendre part à ces réflexions et envisager nos stratégies. Notre aéronef reliait désormais le Myanmar à la Silicon Valley, et nous discutions entre autres de la responsabilité pénale des géants technologiques, dont la scandaleuse inaction permettra à un régime militaire d’utiliser leurs plateformes de communication digitale pour parfaire ses opérations de nettoyage ethnique. Tant d’autres questions devraient encore être soulevées. Depuis, nos pérégrinations intellectuelles se poursuivent et trouveront, j’en suis sûr, des réponses concrètes qui peu à peu se diffuseront et s’imposeront dans un avenir prochain.

Par exemple, comment, poursuivre un État – et ses dirigeants – pour des atrocités commises par une société militaire privée au service de celui-ci, mais dont il nie l’existence même, ou en tout cas dément la contrôler ? Des victimes étrangères peuvent-elles venir chez nous demander réparation du dommage causé par leurs autorités au moyen d’armes que nous leur avons vendues ? Comment envisager une quelconque responsabilité pénale lorsque des armes autonomes commettent et commettront probablement toujours plus largement, sans intervention humaine, hormis peut-être celle des créateurs d’algorithmes, des crimes de guerre ? Lorsque des atrocités sont commises, quelle responsabilité encourent les facilitateurs et les complices, ces armées de l’ombre à qui le crime profite et qui profitent de l’ombre, lorsque les règles ne sont pas clairement énoncées et les précédents inexistants (par exemple, au hasard, les marchands de biens culturels pillés par des groupes hallucinés qui permettent à ces groupes de financer leurs abominations) ? Une réponse juridique à chacune de ces questions existe. Alors que le voyage se poursuivait au-dessus de la Russie, puis virait vers l’Irak, il nous restait à trouver l’endroit et la bonne manière de les poser, et de créer, puis de renforcer l’organisation qui les formulerait.

Transformations

Après la capacité du droit à être outil direct de changement et à exercer un effet préventif, le troisième axe de la vision pour TRIAL, ébauchée au cours de ce vol tantôt fictif, tantôt réel, fut une conséquence, elle aussi directe, de l’arrestation de Pinochet : l’idée que les victimes pouvaient elles-mêmes être actrices de transformation. Porteuses de droits, elles pouvaient devenir porteuses d’espoir. Le droit, mis à leur disposition par des juristes motivées, expert·es et engagé·es, leur permettrait de reconquérir une partie de leur dignité. Les instances judiciaires deviendraient ainsi le forum où aboutirait leurs exigences de justice, de vérité et de réparations. De victimes à titulaires de droits, les survivantes et les survivants d’atrocités pourraient participer à cette quête élémentaire. L’énoncé était noble, quoique compliqué à mettre en œuvre. Il exigerait courage, abnégation et obstination.

Les survivantes et les survivants peuvent en effet avoir peur, être menacé·es, ne pas vouloir justice, vérité et réparations, ou ne les désirer qu’en partie, ou peut-être plus tard. Les stigmates peuvent être encore vifs, voire ravivés par des procédures judiciaires. Le passage du temps peut rendre l’épreuve de la justice inconcevable et les attentes être lourdement déçues. Aucune procédure n’est jamais gagnée d’avance, toute affaire peut être perdue.

Plusieurs victimes participèrent directement à la création de TRIAL International, signe que l’organisation plaçait d’emblée la défense de leurs intérêts au cœur de son combat. Cet aspect de notre identité n’a guère changé. Il en a découlé des moments de vérité, qui légitiment l’immense énergie et le temps souvent très long investis dans de tels dossiers.

Ainsi de Semka, victime de violences sexuelles qui, après avoir mis longtemps à se décider, s’est pleinement investie dans sa quête de justice en faisant le difficile choix de l’assumer ouvertement, malgré le risque de stigmatisation. « J’ai transféré mon fardeau de mes épaules aux siennes », dira-t-elle après que TRIAL International l’eut soutenue jusqu’à la condamnation de son bourreau. « C’est toi la victime maintenant, et c’est moi la vainqueure ! »

Ainsi de cette autre victime de violences sexuelles dans un camp de détention qui, confrontée dans le bureau du procureur à un haut responsable militaire ayant décidé la mise en place de ces camps, a pu enfin raconter son histoire, être entendue et reconnue, et se rendre compte que la justice s’intéressait à elle. Nous l’avons écoutée nous expliquer, en sortant de son audition, qu’un après-midi passé à relater ce qui lui était arrivé, alors que le puissant suspect fraîchement arrêté était à quelques mètres d’elle, forcé de se taire pour la laisser parler, avait été plus déterminant que dix ans de psychothérapie ! Quelques heures durant, dans le petit bureau d’un procureur, l’idée de justice avait pour cette personne pris corps de manière absolument tangible et libératoire. Pour nous aussi, qui l’écoutions nous raconter son incroyable audition, soufflés par son témoignage, et qui contemplions cette incroyable idée de la justice comme acte de guérison.

Sculpteurs de justice

Enfin, l’arrestation du Général a permis d’illustrer de la plus belle des manières à quel point le droit est, comme un bloc de glaise, un produit malléable. Il est souvent et à juste titre répété que le droit est un outil de conservation sociale. Mais rien n’interdit de l’utiliser de manière imaginative et novatrice. Le combat pour la justice a besoin de sculpteurs engagés et experts. Cette capacité à donner du souffle, de l’ambition à des règles juridiques est d’autant plus palpable lorsque perdure un état patent d’impunité – cet abysse entre les crimes commis et le besoin de justice que le droit a justement vocation à franchir. Le Général n’a pas été arrêté parce qu’il y avait un doute sur les déductions fiscales qu’il souhaitait faire valoir au cours de travaux somptuaires dans sa résidence secondaire. Question probablement fascinante pour les fiscalistes, mais insuffisante pour faire réellement bouger les fronts. C’est parce que des états d’impunité inadmissibles subsistent, comme Pinochet a pu si longtemps en bénéficier, qu’une relativement petite organisation comme TRIAL International peut, en s’adressant correctement à la bonne instance, faire avancer les choses. Victor Hugo aurait dit que rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu. Au cours de mon tour mental de la planète en ce mois d’octobre 1998 à contempler les plaies passées du Chili, du Rwanda ou des Balkans, à envisager celles à venir en Syrie, au Burundi, au Népal, en Gambie, en République démocratique du Congo ou en Ukraine, il m’apparut que le temps de la justice était désormais clairement venu, cette idée si puissante qui se déclinerait un jour en un kaléidoscope de Printemps arabes, de mouvements #MeToo, Black LivesMatter ou dans l’aspiration encore naissante à la justice climatique.

« Pas possible » n’est pas possible

J’ai toujours été convaincu que ce n’est pas parce qu’un acte n’a jamais été posé que cet acte est impossible. Ma version du « Soyons réalistes, demandons l’impossible ! », scandé en Mai 68, est qu’avec les bonnes clés des portes peuvent s’ouvrir, y compris celles des tribunaux. Arrêter Augusto Pinochet, intenter un procès contre Slobodan Milošević, faire condamner Hissène Habré, tout cela paraissait inaccessible. Jusqu’à ce que ce que cela se produise. À son modeste niveau, en 20 ans d’existence, TRIAL International en a donné de nombreuses illustrations, dans et hors des prétoires. En voici certaines que je vous propose de survoler à bord du TR02.

Ce sont, par exemple, ces dirigeants de grands groupes qui se mirent à revoir leurs pratiques à la suite d’une perquisition chez un concurrent que nous accusions de complicité de crime de guerre pour avoir accepté de fondre en lingots l’or pillé par un sanguinaire groupe rebelle, des faits que peu de monde jusque-là considérait comme problématiques.

Ce sont des ministres en détention ou sous enquête, et des membres d’escadrons de la mort en attente de jugement ou déjà en procès, notamment dans cette paisible bourgade du nord de l’Allemagne que nous survolions, et où victimes et témoins se rassemblaient devant la salle d’audience.

Ce sont au-dessus de Brčko, en Bosnie, faiblement perceptibles à cette distance géographique et temporelle, les cris de joie d’enfants nés de ces innombrables viols durant la guerre de 1992 à 1995, qui se sont vus reconnaître, après des années de lutte, pour la première fois dans la région et probablement même en Europe, le statut de victimes civiles de guerre. Leurs larmes rendront alors hommage à leurs mères, des héroïnes qui, si souvent, furent contraintes de les élever autant dans le rejet que dans des conditions socio-économiques précaires.

Ce sont ces dizaines d’individus condamnés et ces milliers de victimes qui, enfin, obtiennent reconnaissance et réparations, en des lieux où jusqu’alors la justice n’était jamais venue.

Ce sont, comme il me fut brièvement donné de l’envisager alors que notre engin tournoyait au-dessus du Palais fédéral, des parlementaires qui s’activent, à la suite d’un plaidoyer efficace, pour changer une loi, retirer des conditions absurdes à la poursuite des criminels de guerre et introduire de nouvelles infractions pour se conformer au droit international.

Ce sont des biens saisis pour dédommager les survivants et leur permettre de repartir dans la vie.

C’est un procureur général qui reconnaîtra publiquement que ses services poursuivront dorénavant enfin le crime de pillage commis par des acteurs économiques, ce que personne n’a fait depuis les procès tenus dans ce Palais de justice de Nuremberg, laissé derrière nous.

Ce sont ces jugements novateurs qui protègent mieux l’environnement en temps de conflit ou qui définissent enfin ce qui constitue le crime de réduction en esclavage sexuel dans un pays où les groupes armés la pratiquent largement.

C’est la Cour d’État à Sarajevo, ville où j’atterrirai – cette fois-ci réellement – probablement vingt fois dans les années à venir pour y ouvrir notre première antenne locale, qui reconnut enfin qu’une victime de violences sexuelles peut obtenir directement devant elle des indemnisations, sans avoir à soumettre à l’issue du procès pénal une nouvelle requête devant la justice civile, procédure lente, coûteuse, dépourvue de mesures de protection adéquates, et que les survivantes n’empruntaient jamais.

C’est, tandis que le vol TR02 entrait dans l’espace aérien tessinois avec déjà Genève en ligne de mire, la décision prise par le Tribunal pénal fédéral concernant les immunités généralement reconnues aux anciens chefs d’État, qui désormais ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de crimes internationaux.

C’est, alors que le Palais des Nations est visible depuis le hublot, une autorité chargée de retrouver les corps de personnes disparues qui reprend ses recherches, au grand soulagement des familles, car l’ONU a jugé que son inaction violait le droit international ; ou cette autre instance onusienne qui condamne un État, le poussant à instaurer un régime national de réparations pour les victimes de violences sexuelles.

C’est, alors que l’avion touche le sol de Cointrin, cet ancien chef de la police du Guatemala condamné comme complice de l’exécution extrajudiciaire de plusieurs détenus dans une prison de haute sécurité, à des milliers de kilomètres de la scène de crime.

Atterrissage et redémarrage

Je ne pouvais évidemment anticiper, ni même imaginer tout cela, en contemplant l’arrestation de Pinochet en 1998 à bord de ce vol qui eut – en partie du moins – réellement lieu, ou même lorsque TRIAL International fut portée sur les fonts baptismaux en 2002. C’est seulement petit à petit, à coup d’essais, d’affaires intentées, de plaintes déposées, d’instances saisies que l’idée de base se transformera en vision, que la petite structure constituée de bénévoles, bourrée de projets et de convictions, mais sans aucun moyen, se métamorphosera en organisation de juristes consacrée à cette idée banale et pourtant révolutionnaire, qu’il convient de prendre au sérieux les traités que les États ratifient et les lois qu’ils adoptent.

Convaincu que les potentialités du droit pouvaient mieux être exploitées, il me restait donc à convaincre à mon tour en rassemblant autour de moi et construire une institution capable de se pérenniser, de se muer de petite association suisse en structure internationale crédible et impactante. Au bout de cinq ans je sautai dans le vide (vertige, à nouveau), et quittai mon étude pour m’occuper à temps partiel, puis rapidement à temps plein, de cette organisation en voie de développement. Les seules garanties offertes étaient que les heures à investir seraient élevées et la rémunération basse. Pour le reste, rien n’était clair et certainement pas le fait que TRIAL International – en réalité Track Impunity Always de son premier nom – pourrait facilement et rapidement gagner des affaires, convaincre des bailleurs, grandir, s’épanouir et, peu à peu, ouvrir des antennes dans des zones de conflit ou des pays en transition.

Après vingt ans d’existence de TRIAL International, je rêve que les avancées juridiques auxquelles l’organisation a contribué, tout comme celles à venir contre les livreurs d’armes, les pilleurs de ressources naturelles en temps de conflit, les affameurs de guerre ou contre de bons vieux tortionnaires ordinaires et criminels de guerre, inciteront un jour une jeune personne idéaliste prête à débuter son propre voyage dans la vie. Je l’imagine profiter du trajet et du vertige qui l’accompagnera pour faire germer une idée à laquelle elle s’accrochera et se consacrera, qu’elle partagera, qu’elle précisera et qu’elle mettra ensuite en œuvre en rejoignant une organisation ou en créant la sienne.

C’est ainsi que le vertige vertueux issu de l’arrestation du vieux Général continuera d’être fécond. Et que l’enfantement de TRIAL International qui s’est ensuivi aura contribué à donner à l’idée de justice, ce besoin fondamental de l’humanité, une illustration concrète qui en inspirera d’autres.

Philip GRANT, directeur de TRIAL International

* ce texte a été publié pour la première dans le catalogue de l’exposition « Là-bas comme ici » de l’artiste genevois Jérôme Hentsch à l’occasion des 20 ans de TRIAL International.

© Ian McKellar/Creative Commons

© Ian McKellar/Creative Commons

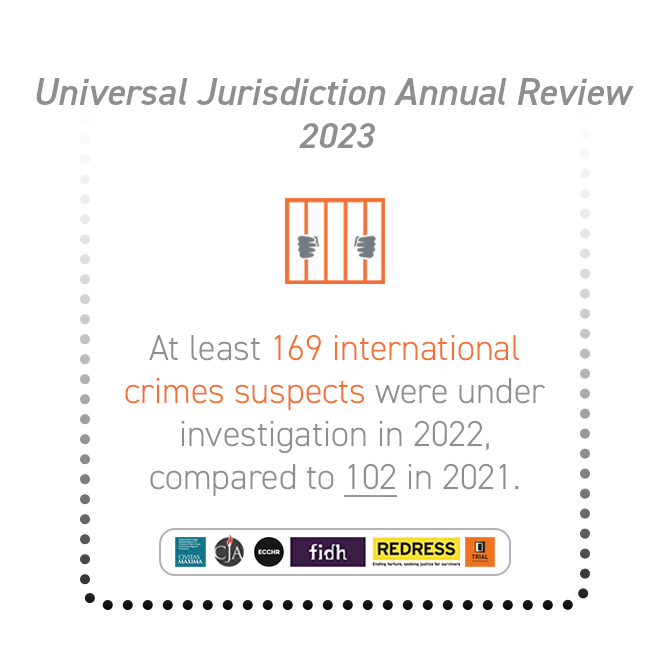

© Trial International

© Trial International © REUTERS / Stringer

© REUTERS / Stringer

Exposition « Là-bas, comme ici » de Jérôme Hentsch à l’occasion des 20 ans de TRIAL International, à l’espace FLUX Laboratory à Genève. © TRIAL International

Exposition « Là-bas, comme ici » de Jérôme Hentsch à l’occasion des 20 ans de TRIAL International, à l’espace FLUX Laboratory à Genève. © TRIAL International