Un message de Giulia Soldan, Responsable de programme, Procédures et enquêtes internationales

TRIAL International lutte contre l’impunité des crimes les plus graves. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Une partie importante du travail de l’ONG consiste à rassembler des preuves de violations graves des droits humains nécessaires pour entamer des poursuites judiciaires.

Notre travail de documentation obéit à des standards très élevés, car toutes les preuves doivent être recevables devant les tribunaux. Elles doivent aussi être suffisamment solides pour établir la culpabilité des suspects, faire reconnaître les souffrances endurées et rendre ainsi justice aux victimes.

Rien qu’au sein du programme Procédures et enquêtes internationales que je dirige, 13 affaires sont en cours et 7 nouveaux dossiers ont été sélectionnés pour des investigations approfondies. Mais pour effectuer ces enquêtes extrêmement poussées, nous avons besoin de votre soutien.

Pour chaque affaire, plusieurs missions de documentation peuvent être nécessaires. Et même une fois le dossier déposé devant les juridictions compétentes, TRIAL International continue à investiguer afin d’apporter de nouveaux éléments de preuves.

Des enquêtes au plus près des victimes

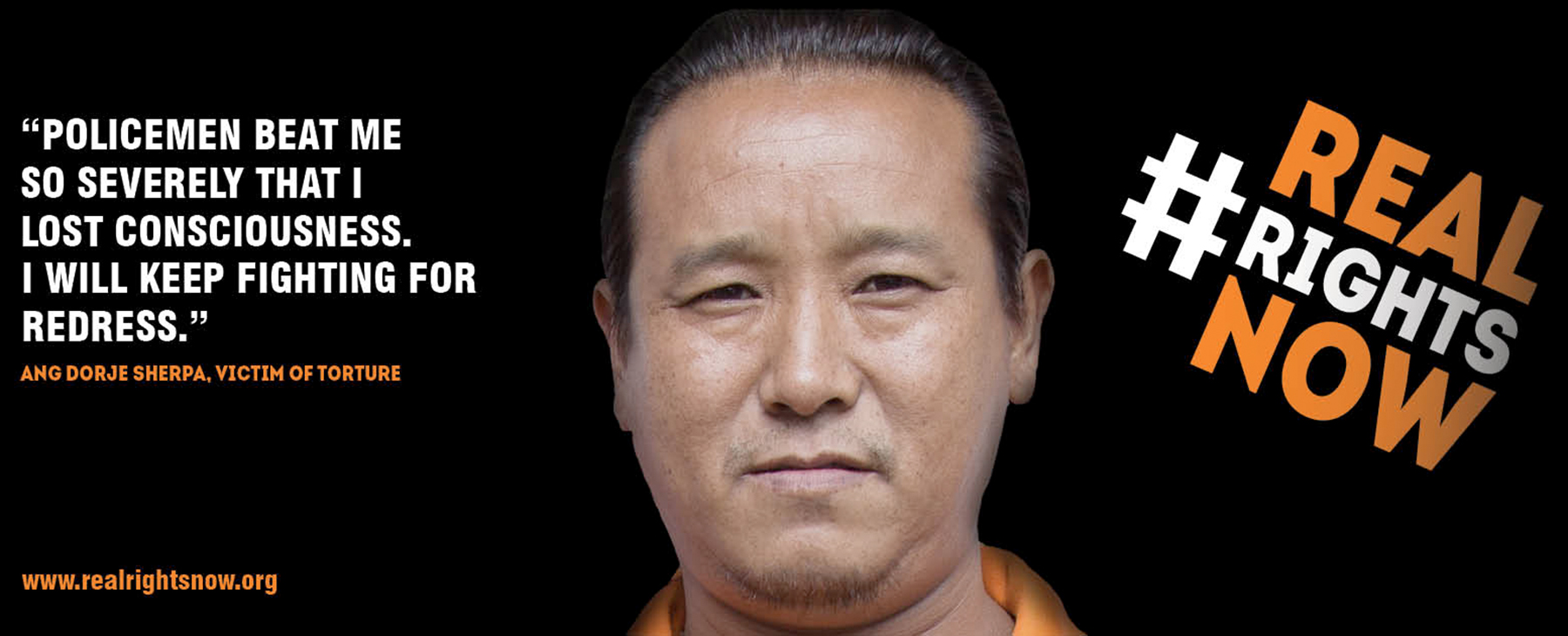

Nous menons nos enquêtes au plus près des victimes, établissant un contact humain pour qu’elles puissent livrer leurs récits avec dignité. En témoignant, elles nous laissent entrer dans leur vie. En partageant les atrocités qu’elles ont vécues, elles font preuve d’un courage et d’une confiance que nous sommes tenu/e/s d’honorer. C’est pourquoi, nos liens avec les victimes sont solides et durables. Nous les accompagnons aussi longtemps que nécessaire et les tenons informé/e/s de l’avancée de leur dossier, parfois pendant plus d’une décennie.

Le travail de documentation consiste aussi à rassembler des éléments pour étayer les témoignages des victimes. Par exemple, des certificats médicaux, des dépositions de plainte à l’époque des faits, ou tout autre document ou archive incriminante. En faisant un don aujourd’hui, vous rendez possible ce travail de documentation et aidez des centaines de victimes à obtenir justice !

Des outils technologiques à disposition

En étroite collaboration avec tout un réseau d’ONG, nous faisons également usage de données et d’applications open source. C’est par exemple grâce à l’analyse d’images satellites que des preuves du pillage de bois précieux au Sénégal ont pu être apportées dans l’affaire Westwood. Par ailleurs, les abus sont aujourd’hui de plus en plus souvent filmés au moment même des faits. En prenant soin de traiter et stocker ces données correctement, il est possible de présenter devant les juridictions des preuves audiovisuelles déterminantes. Ces éléments peuvent conduire à de belles victoires contre l’impunité !

Les victimes des pires atrocités ont besoin de vous. Pour que TRIAL International puisse continuer à enquêter sur des crimes internationaux et ainsi lutter contre l’impunité, faites un don aujourd’hui.

Au nom de toute l’équipe de TRIAL International, je vous remercie profondément pour votre soutien,

Giulia Soldan, Responsable de programme, Procédures et enquêtes internationales