Auteur/autrice : Communication Department

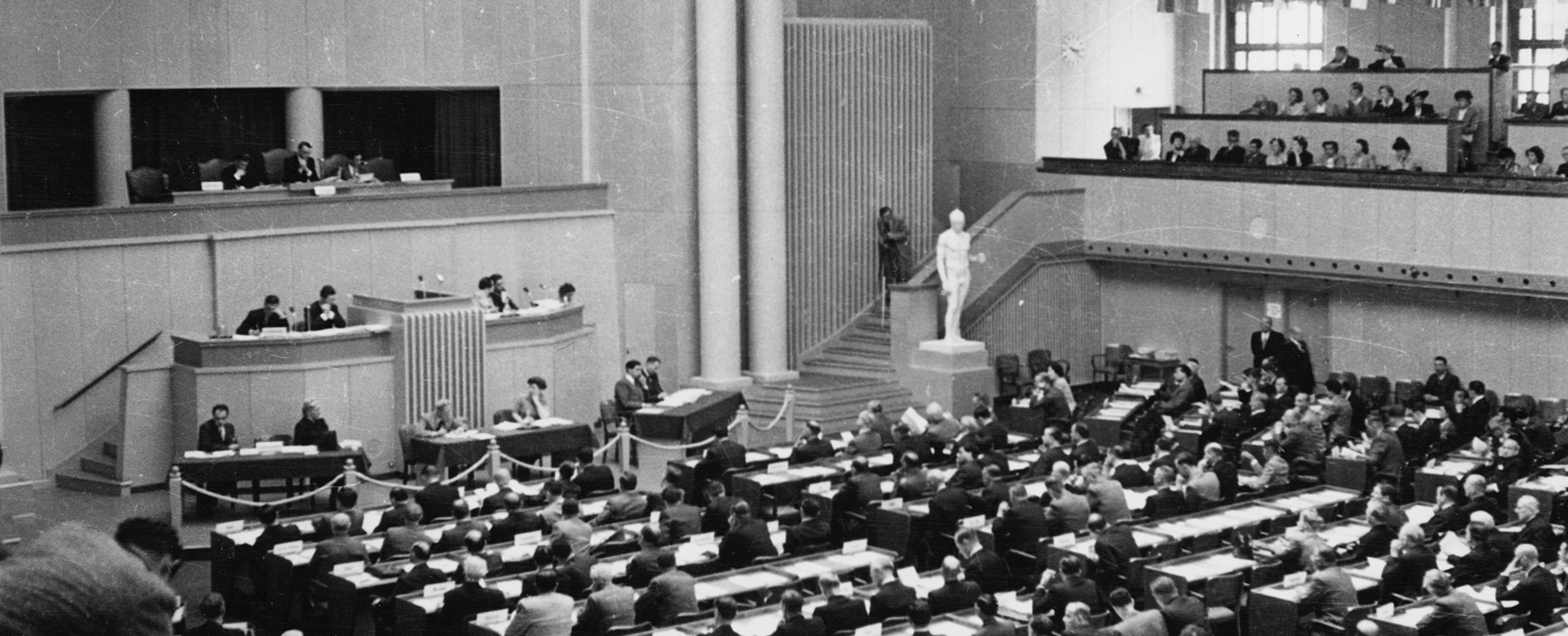

Le 4 septembre 2019, la Commission d’enquête des Nations Unies (CoI) a présenté ses plus récentes conclusions sur la situation au Burundi. Seul mécanisme d’observation indépendant sur le pays, la Commission a mis en garde des risques élevés de violations des droits humains à l’approche des élections.

Pour la troisième année consécutive, les trois experts de l’ONU qui composent la CoI ont rapporté que des abus généralisés et systématiques se produisaient au Burundi. Comme les années précédentes, les exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture et de violences sexuelles ont été nombreux au cours des 12 derniers mois.

Tout le monde est soupçonné

Les opposants politiques sont particulièrement exposés aux persécutions. Cependant, selon la CoI, la définition de « l’opposition politique » a été tellement élargie qu’elle peut désormais inclure une large part de la population. Il n’est plus nécessaire d’exprimer sa dissidence : une sympathie perçue à l’égard d’un parti autre que celui au pouvoir est suffisante. Même le fait d’appartenir à la famille d’un « opposant » présumé peut conduire à une arrestation, à la torture… ou pire encore.

De ce fait, des citoyens peu politisés, y compris issus de milieux très modestes, sont maintenant étiquetés comme « opposants politiques ». La Commission d’enquête a également souligné que les abus n’étaient plus circonscrits à la capitale, Bujumbura : les populations rurales et isolées ressentent également les effets de la répression.

La Commission a identifié une autre catégorie émergente de victimes : les réfugiés burundais revenant de pays voisins. Ces conclusions contredisent les affirmations répétées du gouvernement que les ressortissants exilés peuvent rentrer sans craindre pour leur sécurité.

L’approche des élections est susceptible d’intensifier la violence

Les experts de l’ONU ont également alerté que les élections présidentielles de 2020 pourraient encore aggraver la situation au Burundi. Ils ont appelé la communauté internationale à « la plus grande vigilance » et souligné « le besoin urgent de mettre en œuvre des mesures (préventives) ». Les huit facteurs de risque associés aux atrocités criminelles identifiés par les Nations Unies sont présents au Burundi, selon le CoI.

Philip Grant, Directeur exécutif de TRIAL International, a confirmé que l’attention de la communauté internationale était essentielle dans la période précédant les élections : « Le sentiment prédominant au Burundi est la peur. Les gens ont peur de parler, mais ce silence ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’abus. Nous ne devons pas en plus céder aux tentatives du gouvernement d’esquiver la surveillance internationale. Nous devons tous nous unir pour briser cette conspiration du silence et faire en sorte que le Burundi reste en tête de l’agenda international ».

Voir l’interview complète de Philip Grant, Directeur exécutif de TRIAL International

Un verdict historique en République démocratique du Congo (RDC) met en lumière une pratique tristement répandue : l’usage de la torture en prison, notamment à l’encontre des activistes. Une réalité d’autant plus choquante qu’elle est formellement prohibée depuis 2011. Mais la loi n’est que très peu appliquée… jusqu’à ce verdict.

Trop souvent, militants et opposants politiques sont punis pour leurs opinions. © Pexel

Trop souvent, militants et opposants politiques sont punis pour leurs opinions. © Pexel

Le 21 août 2019, le tribunal militaire de Bukavu a rendu sa décision dans une affaire portée pendant deux ans par TRIAL International. Il s’agit de l’un des premiers cas en RDC où les juges ont condamné des policiers pour des crimes de torture commis en détention.

Les deux policiers ont reçu des peines de 2,5 ans et 15 mois respectivement, peines que TRIAL International considère bien trop légères. Ils ont également l’obligation, solidairement avec l’Etat congolais, de verser à la victime, Emmanuel Kabuka, 5’000 USD.

M. Kabuka est un militant des droits humains. Membre de l’ONG Héritiers de la Justice, qui dénonce les abus des agents de l’état, il a été arrêté en février 2017. Il s’est opposé à l’arrestation arbitraire de deux femmes de son village ; les policiers l’ont emprisonné à leur place.

Les défenseurs des droits humains, cible de choix

En détention, à l’abri des regards, M. Kabuka a subi les pires tortures. Les policiers l’ont notamment roué de coups, avec leurs poings et avec une barre de fer.

La torture en prison est loin d’être une exception en RDC. L’Organisation mondiale contre la torture l’a même qualifiée de « secret de polichinelle » tant son usage est fréquent. Plusieurs autres ONG, dont Freedom from Torture, ont également relevé qu’elle était souvent utilisée « pour punir (des) activités de militantisme politique et de défense des droits humains, mais aussi pour décourager toute velléité future ».

Une loi restée lettre morte

Ces actes sont d’autant plus graves qu’une loi pénalisant la torture a été promulguée en 2011. Saluée comme une avancée positive, elle conformait enfin le droit congolais aux standards internationaux de protection de la personne humaine.

Mais cette loi n’a pas eu l’effet escompté. Faute d’information, les magistrats l’ont très peu appliquée. C’est pourquoi le verdict dans l’affaire Kabuka est un grand pas en avant : il créé un précédent sur lequel d’autres juges pourront dorénavant s’appuyer.

« Cette affaire prouve l’importance de former et d’informer les acteurs locaux » explique Daniele Perissi, responsable du programme Grands Lacs de TRIAL International. « Une loi peut être parfaitement rédigée, elle sera inutile pour les victimes si elle n’est pas connue et correctement appliquée. »

En savoir plus sur le renforcement des capacités dans les Grands Lacs

Pour la première fois de son histoire, le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) a condamné les autorités bosniennes pour avoir manqué à leurs obligations envers une survivante de violences sexuelles. L’instance onusienne demande à la Bosnie-Herzégovine de verser l’indemnisation demandée par la requérante, de lui présenter des excuses officielles et de veiller à ce que celle-ci reçoive immédiatement et gratuitement des soins médicaux et psychologiques.

« Cette décision est d’une importance sans précédent, et pas seulement au niveau national. Il s’agit de la première décision du CAT basée sur la plainte d’une survivante de violence sexuelle liée à un conflit, mais aussi la première fois qu’un organe international se prononce sur la prescription des demandes d’indemnisation des victimes de torture », a déclaré Adrijana Hanušić Bećirović, Conseillère juridique principal de TRIAL International à Sarajevo.

Abandonnée par les autorités

Plusieurs aspects de cette affaire sont en effet inédits. Il s’agissait de la première plainte individuelle jamais déposée contre la Bosnie-Herzégovine. La victime, représentée par TRIAL International, avait obtenu gain de cause devant la Cour de Bosnie-Herzégovine en 2015, qui avait condamné l’auteur des violences à verser réparation à hauteur de 30 000 BAM (environ 15 000 EUR). Ce dernier ne pouvait honorer le paiement d’un tel montant. Quant à l’État, il ne possède pas de fonds pour garantir le paiement des montants accordés dans de telles situations. La plaignante n’a donc rien perçu.

La seule option théoriquement à sa disposition à ce stade, aurait été d’engager une procédure civile pour que l’État se substituent au condamné pour couvrir les dédommagements. Or depuis une décision de la Cour constitutionnelle, de telles demandes dans les procédures civiles sont soumises à des délais de prescription de trois à cinq ans. De fait, ces délais ne laissent aux victimes aucun recours juridique effectif pour obtenir des réparations financières. En s’étant saisi de l’affaire, le CAT balaye donc ces délais pour les cas de torture, soulignant que la prescription prive les victimes de leur droit à l’indemnisation et à la réparation, en violation des obligations qui incombent aux États en vertu de l’article 14 de la Convention contre la torture.

Dans sa décision, le Comité demande à la Bosnie-Herzégovine de verser l’indemnisation à la requérante, et de veiller à ce que celle-ci reçoive immédiatement et gratuitement des soins médicaux et psychologiques. L’État est également tenu de présenter des excuses officielles à la victime. Cette décision novatrice stipule également que la Bosnie doit mettre en place un système de réparation efficace au niveau national en faveur des victimes de crimes de guerre – y compris de violences sexuelles. Selon le CAT, le pays doit maintenant élaborer et adopter une loi-cadre définissant clairement les critères permettant d’obtenir le statut de victime de crimes de guerre, et donc les droits spécifiques garantis à ces victimes par l’État.

Lire la décision du CAT (en anglais)

En cette Journée internationale des victimes de disparitions forcées, TRIAL International se souvient de toutes les familles ravagées par ce crime.

En droit international, les disparitions forcées constituent un crime distinct de l’enfermement et de l’exécution extrajudiciaire. L’incertitude et le va-et-vient constant entre l’espoir et la désillusion ont été reconnus comme une forme de torture psychologique.

Parmi les nombreuses victimes se trouvent les courageuses Katwal. Depuis plus d’une décennie, elles se battent contre les autorités népalaises pour retrouver leur mari et leur père Chakra Bahadur Katwal. Sa fille Kamala a accepté de revenir sur leur longue quête.

PLUS D’INFORMATIONS

Sur cette affaire

Sur la lutte contre les disparitions forcées

Sur les actions de TRIAL International au Népal

Le culte de l’impunité ne s’est pas arrêté avec la fin de la guerre civile au Népal. Dans une décision historique rendue le 25 août 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations unies (CDH) a considéré que le Népal avait violé les droits fondamentaux d’un jeune homme, mineur au moment des faits, et demandé que l’affaire soit instruite et que des réparations lui soient accordées.

Forcé de travailler tous les jours de 4 heures du matin à 22 heures, battu sur tout le corps, frappé avec des tuyaux en plastique sur la plante des pieds, électrocuté par la pointe des doigts, les traitements réservés par un officier de l’armée et par la police népalaise en 2012 à un enfant de 14 ans font froid dans le dos. On croyait ce genre de pratiques – et l’absence de poursuite de leurs auteurs – révolues avec la fin de la guerre civile en 2006. Or le cas de Bohli Pharaka (nom d’emprunt) qui a été examiné par le CDH est emblématique de l’impunité dont jouissent les dignitaires de l’État en temps de paix.

Une décision historique du Comité des droits de l’homme

Suite à la plainte déposée par TRIAL International, le Comité des droits de l’homme a condamné le Népal pour les actes de torture et le travail forcé endurés par Bohli Pharaka de ses 11 à ses 14 ans. Parmi d’autres mesures de réparation, il s’est vu octroyer un soutien éducatif et une prise en charge médicale et psychologique gratuite. Une enquête pour faire la lumière sur les faits est également dûe. Durant celle-ci, les suspects devraient être suspendus ou relevés de leurs fonctions.

Ce n’est pas la première fois que le Népal fait la sourde oreille face aux décisions du Comité des droits de l’homme. Afin de promouvoir le respect de ses décisions dans le pays, le Comité a – pour la première fois – demandé du gouvernement qu’il identifie les autorités nationales compétentes pour octroyer chacune des mesures de réparation, et qu’il fournisse ces informations dans un délai de 180 jours.

« La législation relative à la torture et au travail forcé, en particulier en ce qui concerne les mineurs, est clairement déficiente », a déclaré Helena Rodríguez-Bronchú Carceller, responsable du programme Népal pour TRIAL International. « La décision met en évidence le désaccord de la récente criminalisation de la torture avec les normes internationales. Ce n’est pas la première fois que l’impunité endémique au Népal est dénoncée par l’ONU. Mais cette affaire met en lumière les mécanismes d’impunité, non seulement du fait de lacunes juridiques, mais aussi du pouvoir non contrôlé des agents de l’Etat. »

L’histoire de Bohli Pharaka

A l’âge de 14 ans, Bholi Pharaka a été accusé de vol par sa famille d’accueil, dont un officier de l’armée qui était censé parrainer son éducation. Au lieu de cela, Bholi Pharaka a été forcé à travailler tous les jours sans interruption, de 4 heures du matin à 22 heures, dès l’âge de 11 ans. Il n’a jamais reçu de compensation, ni eu l’occasion d’aller à l’école. Lorsqu’il est enfin parvenu à s’enfuir, la famille a utilisé son influence au sein de l’appareil d’État pour faire déposer une fausse plainte contre lui. Arrêté, torturé par la police et contraint d’avouer en apposant ses empreintes digitales sur un document qu’il ne pouvait pas lire, il a ensuite été détenu pendant neuf mois sans que des accusations claires aient été portées contre lui.

Lorsqu’il a cherché à dénoncer les conditions de détention et les tortures subies aux autorités népalaises, celles-ci ont au mieux ignoré ses plaintes, et dans certains cas ont même refusé de les enregistrer. A ce jour, aucun des bourreaux n’a été poursuivi ni sanctionné, et Bholi Pharaka n’a reçu aucune indemnisation pour le préjudice subi. C’est pour tenter de faire valoir ses droits en dehors du Népal qu’il a saisi le CDH en 2016.

La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a balayé la requête soumise par douze parlementaires en collaboration TRIAL International. Ceux-ci avaient demandé une révision du code de procédure civile concernant les frais de justice. Car à l’heure actuelle, les citoyens qui intentent une procédure civile contre l’État doivent couvrir, si celle-ci échoue, les dépens des procureurs publics selon un barème indexé sur les honoraires des avocats privés. Une pratique qui décourage les personnes vulnérables, notamment les victimes de crimes de guerre.

En matière civile, la règle veut que la partie qui perd un litige supporte seule non seulement ses propres dépens, mais aussi ceux de l’autre partie. Le problème se pose lorsque les citoyens, en particulier les groupes vulnérables tels que les victimes de crimes de guerre, se retrouvent du côté de la partie perdante. En l’occurrence, les frais des avocats publics sont calculés de la même manière que ceux d’avocats privés (y compris les honoraires), le tout conformément au barème de rémunération de la profession. Les coûts pour les parties plaignantes déboutées sont donc très élevés.

Pour tenter de résoudre ce problème, douze membres de la Chambre des représentants de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine ont soumis une demande de révision de code de procédure civile devant la Cour constitutionnelle l’an dernier. Cette dernière vient donc de rendre sa décision et rejette leur requête, jugeant que ces dispositions sont en accord avec la Constitution et les standards internationaux, et renvoie la balle dans le camp des différentes Cours. Selon elle, seules ces dernières sont compétentes pour déterminer les règles et principes qui s’appliquent aux procédures civiles, y compris en ce qui concerne les frais et le remboursement de ceux-ci.

« Le montant élevé de ces frais est particulièrement problématique pour les victimes traumatisées pendant de nombreuses années en raison des horreurs qu’elles ont vécues. Elles doivent encore endurer un préjudice psychologique supplémentaire », a déclaré Adrijana Hanušić Bećirović, Conseillère juridique principale de TRIAL International. « Les normes internationales et régionales exigent pourtant que les États fournissent à leurs administrés un moyen de recours effectif, et minimisent le risque de trauma des victimes de violations des droits humains. »

Pour Nedim Ademović, avocat à la Cour européenne des droits de l’homme qui a également soutenu la demande de révision devant la Cour constitutionnelle, « le droit à l’accès aux tribunaux n’est pas pleinement garanti aux citoyens en raison de la crainte de dépenses trop importantes ». Selon lui, cette pratique constitue à la fois une violation du droit de propriété et une violation des principes constitutionnels tels que le principe de « l’État de droit » et le principe du marché unique. « Il est absurde que les avocats publics puissent bénéficier d’un calcul des honoraires et de rémunérations identiques aux avocats privés. Car ils ne sont pas soumis aux mêmes charges et sont financés par les budgets publics. »

Ce revers ne décourage pas le bureau bosnien de TRIAL International, qui entend poursuivre sa collaboration avec les parlementaires pour amender ces dispositions légales.

Lenin Bista est né en 1990. En 2002, alors que la guerre civile faisait rage au Népal, il a rejoint le parti maoïste, rejoignant les rangs des nombreux enfants-soldats parties au conflit. De passage à Genève en juin dernier, il raconte.

TRIAL International: Pourquoi avez-vous rejoint les maoïstes ?

Lenin Bista: A l’époque, nous n’avions que trois choix : rejoindre le gouvernement, s’engager dans les rangs du parti maoïste ou quitter le pays. Certaines personnes ont choisi de partir, mais comme j’étais enfant, je ne pouvais pas. Les maoïstes sont venus dans mon village, ils chantaient, parlaient d’égalité et de nationalisme. J’ai rejoint le groupe avec quatre autres amis du même âge. Deux sont morts maintenant. Nous ne savions rien du mouvement maoïste ; nous aimions simplement le discours et le programme.

Ainsi, votre engagement auprès des maoïstes n’était pas strictement motivé par des raisons politiques…

A l’époque, leur slogan était: «Une maison – Un maoïste». Obligatoire. Les forces de sécurité népalaises torturaient souvent les gens et battaient les villageois pour obtenir des informations. Parfois les soldats violaient les femmes ou tuaient des innocents. En réponse, les familles rejoignaient automatiquement les maoïstes.

Quel rôle avez-vous joué dans la guérilla ?

J’étais membre du groupe de renseignement de l’Armée populaire de libération (People’s Liberation Army, PLA). Je devais me rendre dans les villes et dans les camps de la police ou de l’armée, recueillir des informations pour ensuite faire un rapport à notre commandant pour préparer la prochaine attaque. On nous a appris à fabriquer une bombe, à utiliser des armes. J’ai participé à deux attaques : l’une que nous avons gagnée, l’autre au cours de laquelle nous avons perdu beaucoup d’amis et été obligés de battre en retraite. Quand l’armée arrivait, nous n’avions que deux options : fuir ou se battre.

Que s’est-il passé à la fin de la guerre ?

Après la signature de l’accord de paix en 2006, nous sommes restés cantonnés pendant quatre ans. J’avais 18-19 ans quand je suis revenu dans mon village. L’ONU et le gouvernement népalais nous ont promis quelques opportunités, une éducation de base à l’école. Mais un an plus tard, rien n’avait changé.

C’est alors que vous avez commencé à défendre les droits des anciens enfants-soldats…

Nous avons créé une organisation appelée D-PLAN (Dischargeed People’s Liberation Army Nepal). Nous avons manifesté pacifiquement ; nous sommes allés aux quartiers généraux de nos ex-commandants. En réponse, ils ont vandalisé ma maison et m’ont kidnappé. Je me suis échappé et j’ai dû me cacher pendant un mois. Après quelques mois, le gouvernement, dirigé par des maoïstes, m’a mis en prison une année entière pour avoir revendiqué mon droit à l’éducation.

Avec combien d’autres ex-enfants soldats êtes-vous en contact ?

Aujourd’hui, il y a plus de 4000 ex-enfants soldats dans notre organisation. Nous travaillons bénévolement, nous ne recevons aucun financement de l’extérieur. Nous n’avons pas de vraie base de données, nous restons en contact via Facebook ou par téléphone, ou directement, d’ami à ami. Nous connaissons des gens dans tous les districts.

Le gouvernement népalais semble mal à l’aise avec les problèmes que vous et votre organisation soulevez. Comment cela vous affecte-t-il ?

Il y a six mois, ils m’ont arrêté à l’aéroport. Le gouvernement craignait pour son image et que le Népal puisse être accusé de crimes de guerre. Ils ont essayé de m’empêcher de parler des enfants-soldats à l’étranger.

Si le gouvernement népalais n’est pas disposé à vous aider, qui le fera ?

Nous avons déposé un rapport à l’ONU parce que nous voulons que les anciens enfants-soldats aient un meilleur avenir au Népal. L’ONU n’entend parler que des rapports déposés par le gouvernement, disant que tout va bien dans le pays. Mais nous avons vécu ces années de conflit. En tant qu’anciens enfants-soldats, nos témoignages sont de première main. J’espère que l’ONU nous aidera.

Denis von der Weid est le fondateur et Président de la Fondation Antenna, qui soutient TRIAL International depuis de nombreuses années. Rencontre avec un passionné des droits humains pour qui l’innovation doit être au service de tous, et non d’une minorité privilégiée.

« J’ai créé la Fondation Antenna en 1989 sur la base d’un constat affligeant : 80% des technologies développées ne profitent qu’à 10% de la population mondiale. Pourquoi ? Comment est-on arrivé à une situation où l’innovation est au service du futile et du gain commercial, au lieu de développer la recherche qui contribuerait à garantir une vie digne à tous ?

Le mandat de la Fondation Antenna est d’encourager le développement d’outils concrets qui améliorent le quotidien des plus démunis : une chloration pour rendre l’eau potable ou la désinfecter, l’Argémone, une plante médicinale pour soigner le paludisme, etc. Nous assurons tant la recherche que l’application et la diffusion sur le terrain. »

L’accès à la justice fait partie des droits fondamentaux

« Nous soutenons TRIAL International car nous avons la même vision des droits humains : nous les voulons effectifs et incarnés. Le droit ne peut pas rester déclaratif, de beaux mots sur le papier qui ne se matérialisent pas concrètement dans la vie de chacun. Il doit garantir la dignité de chaque individu : accès à l’alimentation, à l’eau, à la santé, à l’éducation… et bien sûr à la justice.

L’action de TRIAL International est indispensable car elle force les gouvernements à réagir. Ratifier des textes sans les faire respecter est tout aussi stérile que développer des technologies qui ne bénéficieront qu’à une minorité privilégiée. Dans les deux cas, des millions de gens continuent de vivre dans des conditions déplorables.

Or à quoi sert le droit, sinon à garantir la justice ? Il faudrait que de nombreuses autres organisations fassent le même travail pour que tous les droits inscrits dans les grandes conventions internationales soient intégrés dans leurs actions! »

Les droits humains à l’âge du numérique

« Je vois un lien étroit entre les droits fondamentaux et les nouvelles technologies liées aux besoins essentiels. Il y a dans ce domaine un potentiel inexploré, y compris dans la recherche de preuves. L’utilisation créative de moyens technologiques est à mon sens un aspect à développer chez TRIAL International !

Des initiatives innovantes, comme le développement de preuves audiovisuelles pour des procès en RDC, ne sont que le premier pas. Le plus important, c’est que ces précédents soient mis à la portée du plus grand nombre. Que la technique soit accessible par tous, et pour tous, pour faire de succès marginaux des moteurs de changement à grand échelle.

Lorsque chacun aura les moyens réels, y compris technologiques, de faire valoir ses droits, nous aurons gagné un pari. Patience, patience ! »

En savoir plus sur la Fondation Antenna

Une Opinion de Philip Grant, Directeur exécutif de TRIAL International

Le 12 août 2019 marque le 70e anniversaire des Conventions de Genève. Philip Grant, fondateur et Directeur exécutif de TRIAL International, explique pourquoi ces textes restent pertinents et nécessaires aujourd’hui.

Les Conventions de Genève sont un ensemble de quatre traités, élargis en 1977 par deux importants protocoles additionnels. Leur but est de contenir et réduire la brutalité des conflits. Ils protègent donc les individus qui ne sont pas impliqués dans le combat (tels que les civils) ou qui ne combattent plus (tels que les blessés, les malades ou les prisonniers de guerre). Jusqu’à ce jour, ils comptent parmi les traités les plus largement ratifiés au monde.

J’ai un attachement particulier à ces Conventions, dont l’histoire est étroitement liée à celle de Genève, ma ville natale. TRIAL a été fondée pour s’assurer que la Suisse respecte cet héritage lié au droit humanitaire, non seulement en tant que siège d’institutions, mais aussi en veillant à poursuivre et punir les accusés qui résident ou pénètrent sur son territoire.

Dans le cadre de ses affaires, TRIAL International invoque régulièrement les Conventions de Genève. 70 ans après leur adoption, elles restent un outil crucial pour les défenseurs des droits humains. Mais la valeur de ces textes n’est pas seulement juridique. Ils contiennent deux leçons essentielles qui sont pertinentes encore aujourd’hui.

Le droit, une matière vivante

La première leçon est historique. Du fait qu’elles ont été rédigées dans un contexte très différent du nôtre, les Conventions sont régulièrement attaquées pour leur prétendue désuétude. Ces critiques ont été particulièrement virulentes après le 11 septembre 2001 et la montée des acteurs non étatiques sur la scène internationale qui s’en est suivi.

Mais nous devons nous rappeler que le droit est une matière vivante, en constante évolution, destinée à s’adapter aux nouvelles situations et aux nouveaux défis. Cette conviction est au cœur du mandat de TRIAL, qui ouvre des voies inexplorées pour rendre justice aux victimes d’atrocités. Il appartient à chaque praticien et à chaque activiste de repousser les limites du droit dans son travail quotidien. En d’autres termes, les textes iront aussi loin que nous les conduirons.

Dans cet esprit, nous sommes convaincus que les Conventions de Genève sont encore tout à fait pertinentes aujourd’hui, et qu’elles le resteront encore longtemps.

La dignité humaine inaliénable

La deuxième leçon est morale, presque philosophique. Les Conventions sont fondées sur la reconnaissance d’une dignité humaine inaliénable, même dans les pires conditions et surtout pour les personnes les plus vulnérables. A TRIAL, nous considérons que la lutte pour la justice est un moyen de défendre cette dignité là où elle a été bafouée.

La reconnaissance de la valeur intrinsèque de chacun est à la fois un déclencheur et une conséquence de la longue quête de justice des survivants que nous soutenons. De victimes impuissantes, ils deviennent détenteurs de droits. Empouvoirés par la loi, ils reprennent le contrôle de leur propre vie. C’est pourquoi leur chemin vers la justice est souvent aussi un chemin de reconstruction personnelle.

En cet anniversaire, les Conventions de Genève nous enseignent enfin un troisième point. Elles sont nées de la vision d’un seul individu exceptionnel, Henry Dunant, qui croyait en sa propre capacité à effectuer un changement. Il a fallu des décennies pour que cette vision devienne réalité, mais lorsqu’elle a éclos, elle a modifié à jamais l’ordre juridique international. Cette leçon de persévérance nous inspire aujourd’hui et nourrit une vision de l’avenir que nous devons construire ensemble.

Portraits de bénévoles #4

Depuis 2018, 12 bénévoles s’occupent spécifiquement de traduire les actualités du site de TRIAL International. Pour les remercier de leur engagement précieux, la série « Portraits de bénévoles » leur donne la parole. C’est aujourd’hui au tour d’Alice Murgier, élève-avocate au barreau de Paris et bénévole depuis 2017.

Quand et comment avez-vous entendu parler de TRIAL ?

Pendant mon Master de droit, j’ai suivi des cours de droits humains et de droit pénal international. J’ai beaucoup aimé ces matières et j’ai voulu orienter ma carrière en ce sens.

C’est comme ça que j’ai connu TRIAL, je consultais régulièrement son site pour m’informer. Et un jour j’ai lu qu’ils recrutaient des traducteurs bénévoles, alors j’ai postulé !

Que faites-vous maintenant ?

Je suis élève-avocate au barreau de Paris. Avant cela, j’ai fait mes études de droit à Paris et à Chicago en droit international des droits humains. J’ai ensuite travaillé aux Nations Unies puis pour des ONG, avant de préparer le barreau. En parallèle des cours, je travaille au département pro bono d’un cabinet d’avocats anglo-saxon.

Comme je serai avocate en 2020, les procédures juridiques stratégiques de TRIAL me parlent particulièrement. Je trouve qu’il est très important de soutenir la justice pénale internationale.

Qu’avez-vous appris depuis le début de votre bénévolat ?

J’ai affiné mes connaissances en traduction. En effet, je suis bilingue grâce à ma double nationalité franco-américaine, et traduire des documents officiels m’a fait travailler sur mes compétences linguistiques.

J’apprends également beaucoup en lisant le contenu des articles avant qu’ils soient publiés. Les traductions ont des deadlines précises, ce qui permet de s’entraîner à rendre son travail en temps et en heure.

Lire l’interview de Stéfanie Ujma

Lire l’interview d’Emma Bradding

À l’attention des Représentants permanents des États Membres et Observateurs du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Genève (Suisse)

Lettre conjointe

Il est nécessaire de renouveler le mandat de la Commission d’enquête sur le Burundi pour une année

Madame, Monsieur le Représentant permanent,

En amont de la 42ème session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (« le CDH » ou « le Conseil »), nous soussignées, organisations nationales, régionales et internationales de la société civile, vous écrivons afin d’appeler votre délégation à soutenir une résolution renouvelant le mandat de la Commission d’enquête (CoI) sur le Burundi pour une nouvelle année, soit jusqu’en septembre 2020.

Le travail mené par la CoI fournit un aperçu crucial de la situation des droits humains au Burundi. La situation dans le pays s’est fortement détériorée suite à l’annonce du président Pierre Nkurunziza, en avril 2015, qu’il solliciterait un troisième mandat, en dépit des controverses. Au cours des quatre ans et trois mois qui se sont écoulés depuis cette date, le Gouvernement et ses agences et forces affiliées, notamment la police, le Service national de renseignement (SNR) et la ligue des jeunes du parti CN- DD-FDD au pouvoir, les Imbonerakure, se sont rendus responsables de violations flagrantes, généralisées et systématiques des droits humains.

La CoI a documenté des violations des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les voix critiques et indépendantes, dont les membres de la société civile, les défenseurs des droits humains (DDH) et les journalistes, ont été particulièrement visées. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le Gouvernement burundais a forcé le Bureau de la Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH) à quitter le pays, suspendu l’une des dernières organisations indépendantes de la société civile, Paroles et action pour le réveil des consciences et l’évolution des mentalités (PAR- CEM), suspendu la licence de Voice of America et révoqué celle de la British Broadcasting Corporation (BBC) et forcé au moins 30 organisations non-gouvernementales internationales à mettre un terme à leurs activités. Le 17 juillet 2019, la cour d’appel de Ntahangwa a confirmé la peine de 32 ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre du défenseur Germain Rukuki. Alors que les élections de 2020 approchent, nous sommes d’avis que la capacité de suivi de la situation permise par la CoI demeure cruciale.

Le contexte pré-électoral pourrait donner lieu à une escalade des tensions politiques, et nous sommes inquiets du fait que celles-ci pourraient causer une augmentation des violations des droits humains. Tout au long de l’année 2018 et jusqu’à ce jour en 2019, les organisations burundaises et internationales de défense des droits humains ont continué à faire état de violations graves et généralisées. Celles-ci semblent être commises dans un contexte d’impunité totale. Bien que l’enregistrement du Congrès national pour la liberté ait pu indiquer une possible ouverture de l’espace politique en amont du scrutin de 2020, les groupes de défense des droits humains ont documenté des violations endémiques à l’encontre des membres du Congrès, y compris des assassinats, des arrestations arbitraires, des passages à tabac et des actes d’intimidation. La décision de financer les élections via la collecte de soi-di-sant « contributions volontaires » auprès de la population a aussi mené à un phénomène d’extorsion généralisée. Les membres des Imbonerakure et du parti au pouvoir, ainsi que les administrateurs locaux, qui ont été chargés de collecter ces contributions, ont arbitrairement restreint la liberté de mouvement des citoyens et leur accès aux marchés, aux services de santé, à l’éducation et aux services administratifs.

La CoI a présenté ses conclusions au Conseil en 2017 et 2018, indiquant qu’elle disposait de « motifs raisonnables de croire que de graves violations et atteintes aux droits de l’homme avaient été commises au Burundi depuis 2015 » et que certaines de ces violations pourraient être constitutives de « crimes contre l’humanité ». En renouvelant le mandat de la CoI, le Conseil :

- S’assurerait que la situation est suivie de manière continue, compte tenu du fait que la CoI reste le seul mécanisme à surveiller et à rendre des rapports publics sur la situation au Burundi ;

- Fournirait à la CoI et à son secrétariat le temps dont ils ont besoin pour mener à bien leur travail de documentation des violations et de constitution de dossiers qui pourront, le cas échéant, mener à des poursuites contre les personnes impliquées ;

- Assurerait la continuité de son action ainsi qu’un suivi de ses résolutions précédentes, notamment les résolutions 30/27 (2015), S-24/1 (adoptée lors d’une session extraordinaire qui s’est tenue le 17 décembre 2015), 33/24 (2016), 36/19 (2017) et 39/14 (2018) du CDH, contribuant ainsi à remplir son mandat de mise en œuvre ;

- Formulerait clairement le message qu’obstructionnisme et attaques contre l’intégrité du Conseil et du HCDH ne peuvent apporter aucun bénéfice à ceux qui s’en rendent responsables, alors que le Gouvernement burundais continue à nier les rapports d’experts sur la situation des droits humains dans le pays, à insulter et à menacer les membres de la CoI, à refuser de coopérer avec le système onusien des droits humains, à refuser de mettre en œuvre les recommandations clefs formulées par la CoI, le HCDH et le Conseil, et à coopérer de manière inadéquate vis-à-vis des mécanismes régionaux ; et

- Éviterait un vide en termes de surveillance (« monitoring ») de la situation en amont des élections de 2020, alors que l’espace civique et démocratique restreint et l’intimidation exercée par les forces gouvernementales, le parti au pouvoir et les membres des Imbonerakure limitent les perspectives d’élections libres et équitables.

Les Membres et Observateurs du Conseil devraient a minima soutenir l’extension du mandat de la Commission d’enquête sur le Burundi pour une année, jusqu’à septembre 2020, conformément à la responsabilité du Conseil de répondre aux situations de violations des droits humains, y compris des violations flagrantes et systématiques, de promouvoir la redevabilité, de prévenir de nouvelles violations et atteintes, et d’assurer un suivi de ses actions et recommandations.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces préoccupations et nous tenons prêts à fournir à votre délégation toute information supplémentaire. Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Représentant permanent, en l’assurance de notre haute considération.

- Action des chrétiens pour l’abolition de la torture – Burundi (ACAT-Burundi)

- African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS)

- AfricanDefenders (Réseau panafricain des défenseurs des droits de l’homme)

- Amnesty International

- ARTICLE 19

- Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH)

- Association pour les droits humains en Éthiopie (AHRE)

- Centre pour les droits civils et politiques (Centre CCPR)

- CIVICUS

- Civil Rights Defenders

- Coalition burundaise pour la Cour pénale internationale (CB-CPI)

- Coalition burundaise des défenseurs des droits de l’homme (CBDDH)

- Collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi (CAVIB)

- Comité pour la protection des journalistes (CPJ)

- Commission internationale de juristes (CIJ)

- Coalition de la société civile pour le monitoring électoral (COSOME)

- DefendDefenders (le Projet des défenseurs des droits humains de l’Est et de la Corne de l’Afrique)

- Eritrean Law Society (ELS)

- Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH)

- Fédération internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT)

- Forum pour la conscience et le développement (FOCODE)

- Forum pour le renforcement de la société civile au Burundi (FORSC)

- Front Line Defenders

- Genève pour les Droits de l’Homme / Geneva for Human Rights

- Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)

- Human Rights Watch

- Initiative internationale en faveur des droits des réfugiés (IRRI)

- Ligue Iteka

- Mouvement citoyen pour l’avenir du Burundi (MCA)

- Mouvement érythréen pour la démocratie et les droits humains (EMDHR)

- Mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité (MFFPS)

- Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques (OLUCOME)

- Organisation mondiale contre la torture (OMCT)

- Organisation pour la transparence et la gouvernance (OTRAG)

- Réseau des citoyens probes (RCP)

- Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REDHAC)

- Réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains (ROADDH/WAHRDN)

- Service international pour les droits de l’Homme (SIDH)

- SOS-Torture/Burundi

- TRIAL International

- Union burundaise des journalistes (UBJ)

Des vidéos filmées avec un smartphone peuvent-elles aider à poursuivre et condamner les crimes de masse ? Telle est l’ambition de eyeWitness, qui lutte contre l’impunité en permettant aux défenseurs des droits humains, aux journalistes et aux citoyens ordinaires d’enregistrer des preuves audiovisuelles solides et vérifiables.

Au carrefour entre le droit et la technologie, eyeWitness complète l’expertise juridique de TRIAL de façon unique. Leur collaboration, également avec la troisième ONG WITNESS, a permis la condamnation de deux miliciens dans l’affaire Kamananga (RDC) en 2018.

Quand les vidéos deviennent des preuves

La technologie est de plus en plus souvent utilisée pour documenter les crimes, mais ce n’est là que le premier stade de l’intervention de eyeWitness. « Permettre la collecte de vidéos et surtout garantir la sécurité de celui qui la prend est crucial. Mais c’est ensuite un long chemin avant que la vidéo ne puisse être présentée devant un tribunal. Les efforts de documentation sont inutiles si la suite du processus n’est pas solide », explique Wendy Betts, Directrice de eyeWitness.

L’application smartphone eyeWitness permet donc aux témoins de collecter les preuves en toute sécurité, mais garantit aussi par la suite la transmission et le stockage de ces preuves. Cela permet de répondre aux exigences de traçabilité des pièces dans les tribunaux.

De plus, tous les enregistrements reçus sur le serveur de eyeWitness sont minutieusement triés et archivés pour alimenter une base de données de preuves potentielles. C’est là la deuxième valeur ajoutée de eyeWitness selon Wendy Betts : « Nous aidons à la fois les témoins qui recueillent les preuves et les enquêteurs qui peuvent agir grâce aux preuves, nous créons un lien entre eux. Plus de 7’000 preuves sont stockées à disposition des autorités judiciaires et des organisations non-judiciaires (telles que les commissions internationales d’enquêtes ou de missions de documentation) ou tout autre acteur qui pourrait avoir besoin d’enregistrements pour prouver un crime et amener les responsables devant la justice ».

Un processus qui part des besoins concrets du terrain

Le projet a été lancé en 2011 par l’Association Internationale du Barreau (International Bar Association, ou IBA). L’émergence de vidéos capturées par de simples citoyens en zones en conflit, généralement avec des smartphones et postées sur les réseaux sociaux, a posé la question de leur valeur en tant que preuves pénales. Alors même que les individus filmaient les événements au péril de leur vie, leurs vidéos n’avaient que peu d’impact sur les procédures juridiques car leur fiabilité était remise en question. En réponse, la société civile a initié le projet eyeWitness.

Quatre années ont été nécessaires pour développer l’application. « Nous sommes partis des besoins du terrain pour circonscrire le projet aussi précisément que possible », explique Betts. « Nous avons consulté des juristes professionnels, étudié les outils existants et analysé en profondeur les jurisprudences, tant nationales qu’internationales, pour comprendre les critères d’admissibilité. »

Une fois le projet clairement défini, le développement technologique d’un prototype et une phase de développement commercial ont suivi. Aujourd’hui, l’application a été téléchargée plus de 11’000 fois, et le nombre de vidéos collectées a explosé.

Une équipe d’experts garantit des solutions sur-mesure

Quatre salariés à plein temps et une équipe de 40 avocats pro bono mettent à disposition leur expertise pour s’assurer que les vidéos sont un élément fiable et vérifiable d’une enquête ou d’un procès. Comme chaque juridiction a ses propres règles et standards de recevabilité de la preuve, chaque cas appelle une réponse sur-mesure. « Mais l’injonction de traçabilité et de transparence dans la transmission et le stockage des vidéos – ce que l’on appelle la chaine de responsabilité – est une constante », modère Betts.

EyeWitness permet-il donc de garantir la condamnation des pires criminels ? Betts est optimiste mais prudente : « Aussi puissants que soient les éléments audiovisuels, ils ne peuvent pas être présentés seuls. Ils doivent être complémentaires à d’autres types de preuves, telles que des témoignages, des recherches documentaires, etc. Mais quand c’est le cas, comme pour le verdict Kamananga en RDC, les vidéos peuvent vraiment changer la donne. »

Le travail de TRIAL International dans l’affaire Kamananga a été mené dans le cadre de la Task force pour la justice pénale internationale, un réseau informel d’acteurs internationaux qui collaborent pour soutenir le travail des juridictions congolaises dans l’enquête et la poursuite judiciaire des crimes de masse en RDC.

Le gouvernement népalais n’a pas rendu justice aux victimes du conflit armé qui a sévi au Népal pendant une décennie, ont déclaré aujourd’hui Amnesty International, la Commission internationale de juristes (CIJ), Human Rights Watch (HRW) et TRIAL International.

Les trois organisations se sont fait l’écho des déclarations de victimes, ainsi que de groupes de défense des droits humains, condamnant l’inaction du gouvernement népalais. En cause, l’inaction de ce dernier face aux violations des droits humains commises pendant la guerre, et le manque de transparence dans la nomination des responsables des commissions chargées de la justice transitionnelle.

Des promesses non tenues

Après son élection en 2018, le Premier Ministre KP Oli a réitéré sa promesse que le cadre juridique régissant le processus de justice transitionnelle serait mis en conformité avec les obligations internationales du Népal en matière de droits humains, comme la Cour suprême l’avait demandé à plusieurs reprises. Mais le gouvernement n’a jamais modifié la loi, et a plutôt mis en place – sans consultation adéquate – un comité chargé des nominations aux organes de justice transitionnelle. «L’incapacité du gouvernement à tenir son engagement en faveur de la vérité, de la justice et des réparations pour les victimes du conflit montre un mépris consternant pour la protection des droits humains», a déclaré Meenakshi Ganguly, directeur Asie du Sud pour HRW.

Les organisations demandent au gouvernement de:

- suspendre le processus actuel et lancer un processus consultatif et transparent pour la nomination des commissaires;

- donner suite aux engagements de 2014 visant à modifier la loi sur la justice transitionnelle, pour faire en sorte que le cadre juridique soit conforme aux normes internationales relatives aux droits humains et aux décisions de la Cour suprême;

- adopter et publier un plan pour faire avancer le processus de justice transitionnelle.

«Seuls un processus de nomination des commissaires transparent et consultatif d’une part, et une base juridique solide de l’autre, peuvent garantir la légitimité du processus de justice transitionnelle au Népal», a déclaré Helena Rodríguez-Bronchú, responsable du programme Népal auprès de TRIAL International. «Un consensus social est un aspect crucial pour ces deux facteurs.»

Lire le communiqué complet

Les victimes de violences sexuelles qui tentent de faire valoir leurs droits sont souvent confrontées à un véritable chemin de croix. Si elles parviennent à surmonter les obstacles à l’ouverture d’une procédure judiciaire, elles doivent encore faire face à des jugements décevants, car trop magnanimes et inconsistants de cas en cas.

Les victimes de violences sexuelles qui souhaitent poursuivre leurs bourreaux doivent surmonter la stigmatisation liée au crime qu’elles ont subi, les traumatismes psychologiques, les problèmes financiers et le manque d’information sur leurs voies de recours. Et lorsque leurs cas débouchent enfin sur la condamnation des auteurs, les sanctions imposées sont souvent faibles, sinon ridicules. En cause, le manque de transparence dans l’application des circonstances aggravantes et atténuantes, ainsi que dans le raisonnement des jugements. Outre le peu de sévérité des condamnations, les peines infligées pour de tels crimes en Bosnie-Herzégovine sont incohérentes et ne reflètent pas l’ampleur des souffrances de la victime.

Besoin d’unification

Pour tenter d’unifier les pratiques en la matière, TRIAL International, a publié deux guides à l’intention des juges et enquêteurs, basés sur l’analyse d’une centaine de jugements des différents tribunaux de Bosnie-Herzégovine. Ces deux publications ont été présentées lors d’une table ronde qui s’est tenue récemment à Sarajevo et qui a réuni les acteurs concernés – juges, procureurs et représentants d’organisations non gouvernementales et internationales.

Renforcer la formation

Le manque de formation, en particulier, a été identifié comme l’une des principales causes des incohérences en matière de détermination de la peine. Pour y remédier, TRIAL International entend donc renforcer sa coopération avec les centres de formation des juges et procureurs de la Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Les nouvelles formations sur les procédures liées aux violences sexuelles tenteront d’établir de nouvelles pratiques parmi les juges et les procureurs traitant de ces affaires, notamment en incluant systématiquement une analyse critique des circonstances atténuantes et aggravantes.

Il est aussi ressorti de ces discussions que les arrangements – qui permettent d’atténuer les peines pécuniaires et autorisent la transformation de peines de prison en amendes dans certains cas – doivent être remis en question.

TRIAL International appelle les différents acteurs judiciaires à poursuivre les discussions autour de leurs pratiques respectives en matière d’instruction et de poursuite des affaires de violences sexuelles. Leurs rôles respectifs doivent être constamment adaptés pour s’assurer que les victimes obtiennent le résultat le plus satisfaisant possible à l’avenir.

Portraits de bénévoles #3

Depuis 2018, 12 bénévoles s’occupent spécifiquement de traduire les actualités du site de TRIAL International. Pour les remercier de leur engagement précieux, la série « Portraits de bénévoles » leur donne la parole. Dans cet épisode nous recevons Stéfanie Ujma, consultante freelance à Lyon (France).

« Je suis traductrice bénévole chez TRIAL depuis 2014. Une enseignante de l’université d’Édimbourg (Ecosse) m’a transmis son offre de bénévolat, c’est ainsi que j’ai découvert l’ONG. Depuis mes débuts, j’ai acquis de nombreuses connaissances sur les contextes géopolitiques internationaux, sur les processus juridiques et les institutions internationales.

Mon parcours universitaire peut paraître décousu, mais il garde un fil rouge : les interactions humaines. Après un premier diplôme en commerce international j’ai poursuivi en langues étrangères appliquées, avec une spécialité en traduction / interprétariat. J’ai terminé par un Master en management interculturel et communication internationale. Aujourd’hui, je propose en freelance du conseil en entreprise et en gestion de projet. »

Rendre l’information accessible et compréhensible

« Au vu de mon parcours, l’accès à l’information me paraît indispensable pour sensibiliser l’opinion aux missions de TRIAL et à la justice internationale. Je contribue à faire connaître à un public parfois non-averti des sujets qui ne sont pas relayés par les médias et qui mériteraient plus de résonance. Le fait de rendre accessible, compréhensible et visible l’information me paraît crucial.

Par ailleurs, mon bénévolat a enrichi ma culture générale et m’a permis de prendre beaucoup de recul sur ma façon de m’informer : j’ai élargi mes intérêts, j’ai gagné en esprit critique et compris des situations politiques avec un œil plus aiguisé. »

« Une parenthèse bénéfique à ma vie professionnelle »

« Mon expérience comme bénévole me permet aussi de maintenir un bon niveau linguistique. Depuis mes débuts, j’ai approfondi mes techniques de traduction et appris du vocabulaire autant en français qu’en anglais.

Lorsque je reçois une proposition de traduction, mon premier réflexe est de consulter mes agendas professionnels et personnels. Je cherche toujours deux créneaux pour être sûre de rendre mon travail à l’échéance, généralement le soir ou le week-end. Quand on aime ce qu’on fait, ce n’est pas une contrainte, mais un plaisir !

La traduction est aussi une activité qui nécessite du temps et de la concentration. Dans un quotidien en ébullition, je vois clairement les effets positifs de cette activité, qui m’oblige à me poser et me déconnecter des autres sujets. C’est une parenthèse passionnante et bénéfique à ma vie professionnelle. »

Lire l’inteview d’Emma Bradding

Lire l’interview d’Aleksandra Chlon

Alors que nous célébrons la 21e Journée mondiale de la justice internationale, il est indéniable que cette date a perdu un peu de son éclat. La CPI, et la justice transitionnelle en général, sont régulièrement attaquées… que reste-t-il donc à célébrer ? Pour TRIAL International, ces critiques sont en réalité un signe de force, et peuvent même être un atout pour la lutte contre l’impunité.

La première Journée de la justice internationale a été célébrée le 17 juillet 1998, le jour de la signature du Statut de Rome qui a marqué la naissance de la Cour pénale internationale (CPI) – un jalon historique intervenu dans une période où la justice internationale était porteuse de grands espoirs.

Deux décennies plus tard, la situation a bien changé. Le populisme gagne du terrain et la justice internationale n’est désormais plus une priorité. La CPI est accusée d’être partiale et inefficace. Plusieurs pays ont menacé de se retirer, et l’un d’entre eux, le Burundi, l’a fait pour de bon.

Pourtant, dans un entretien accordé à la International Bar Association (en anglais), la procureure de la CPI Fatou Bensouda a déclaré qu’elle n’était pas surprise par les critiques auxquelles son institution était confrontée : « Il y a un phénomène de rejet (…) parce que la CPI fait son travail. Une résistance de la part de ceux qui se sentent ciblés est inévitable. »

Se pourrait-il que l’opposition à la lutte contre l’impunité, de manière contre-intuitive, soit un signe de son succès ? Après tout, un système inefficace ne serait pas perçu comme une menace. « Une justice internationale forte dérange », confirme Philip Grant, Directeur exécutif de TRIAL International. « Les États qui ont soutenu la création de la CPI pensaient peut-être que leur propre création ne se retournerait pas contre eux (…). Combien de pays ont renouvelé leur soutien indéfectible à la Cour après qu’elle eut inculpé ses gouvernants ? Aucun. »

Sous cette perspective, les âpres critiques à l’encontre de la justice internationale ne semblent pas de si mauvais augure. Mais pourraient-elles même être bénéfiques à la cause ?

« La résistance est une partie normale du processus »

La chercheuse Dr. Briony Jones partage le constat de Fatou Bensouda. « La justice transitionnelle (…) touche au contrat social, à la citoyenneté, la démocratie, la représentation… Il n’est donc pas surprenant qu’elle se heurte parfois à de la résistance ou au scepticisme. »

Mais Briony Jones va encore plus loin et nous encourage à écouter ces critiques : « La résistance a traditionnellement été perçue comme négative, mais je pense que c’est une partie normale du processus et qu’elle peut même être constructive. Les processus de justice post-conflit sont pilotés par une minorité de personnes détentrices du pouvoir, qui se conforment souvent à la doctrine dominante. Il devrait aussi y avoir un espace pour les interprétations alternatives et les voix dissidentes. »

En d’autres termes, comme en politique, l’ouverture aux critiques est un signe de force et non de faiblesse. Seuls les systèmes peu confiants ont besoin de réprimer et d’étouffer leurs opposants. Alors qu’il entre dans sa troisième décennie, le système judiciaire international est suffisamment solide pour faire face aux objections.

La prochaine étape, selon Briony Jones ? « Les ONG doivent (…) remettre en question leurs propres postulats et perceptions concernant la justice transitionnelle et rester aussi ouvertes et coopératives que possible, y compris avec les acteurs qui ont des points de vue différents. (…) Si les ONG cessent de considérer ces acteurs comme des menaces et commencent à les écouter, la justice transitionnelle n’en sera que plus forte, plus crédible et plus efficace. »