Auteur/autrice : Communication Department

En mars 2011, TRIAL International a soutenu six familles palestiniennes dans leur plainte pénale contre la filiale genevoise du constructeur de machines Caterpillar. En août 2007, l’armée israélienne avait utilisé des bulldozers D9 de la firme américaine pour raser les maisons des plaignants dans la ville cisjordanienne de Qalqiliya, soi-disant dans le but de débusquer des membres du Hamas. La plainte n’a pas abouti, mais la procureure a reconnu l’existence de crimes de guerre commis par l’armée israélienne.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a classé l’affaire en 2014, au motif que les bulldozers ne sont pas des armes et que l’entreprise Caterpillar ne peut être tenue responsable pour l’utilisation qu’en ont fait les Forces de défense israéliennes (IDF). Cependant, la présence du groupe terroriste recherché par Tsahal n’ayant pas été avérée, ces destructions sont par la suite qualifiées par la procureure en charge du dossier de « démolitions punitives ». Autrement dit, de crimes de guerre.

Pour TRIAL International, la condamnation de ces démolitions par le MPC est une décision historique, car c’est la première fois que les autorités de poursuite d’un pays reconnaissent que l’armée israélienne s’est rendue coupable de crimes de guerre. Pour Philip Grant, Directeur exécutif de TRIAL International, « il s’agit là d’un signal fort adressé à toutes les entreprises dont l’activité viole des droits humains et une grande nouveauté qui devrait les faire réfléchir : ‘Et si la prochaine plainte était contre nous?’ »

En effet, les entreprises qui fabriquent et exportent des machines engagées sur des champs de bataille se retranchent régulièrement derrière leur ignorance de la situation. Dans cette affaire, les bulldozers de Caterpillar n’étaient de surcroit pas considérés comme des « biens à double usage » – c’est-à-dire aussi bien civil que militaire. Leur exportation par la filiale genevoise n’engageait donc pas automatiquement la responsabilité de l’entreprise. Mais en reconnaissant que ces engins à usage civil ont bel et bien été employés par les IDF pour commettre des crimes de guerre, le MPC a franchi un pas supplémentaire. A compter de cette date, Caterpillar ne peut plus plaider la bonne foi en déclarant ignorer la situation.

En se dotant d’une réglementation qui obligerait ses entreprises à se renseigner sur l’usage des biens qu’elles vendent, la Suisse couperait l’herbe sous le pied de celles qui voudraient jouer les ingénues. TRIAL International est favorable à une règlementation plus contraignante sur le respect des droits humains pour les entreprises suisses qui ont des activités à l’étranger, en particulier dans les situations de conflit ou de violations massives des droits humains.

Visiter le site de l’Initiative multinationales responsables

Le 22 octobre 2019, quatre journalistes burundais ont été arrêtés puis déclarés coupables d’accusations liées à la sûreté de l’État pour avoir simplement fait leur travail. À l’occasion du triste anniversaire de cette arrestation, soixante-cinq ONG dont TRIAL International demandent la libération immédiate et sans condition des journalistes. Leur détention prolongée pour des accusations sans fondement rappelle avec force que, malgré les récents changements intervenus à la tête du pays, le gouvernement burundais se montre peu tolérant envers le journalisme indépendant et la liberté d’expression.

Au terme d’une procédure bafouant les normes relatives à l’équité des procès, les quatre journalistes ont été condamnés à deux ans et demi d’emprisonnement et à une lourde amende. Les tribunaux envoient ainsi un message destiné à intimider et menacer les autres journalistes afin de les dissuader de faire leur travail et de dénoncer ce qui se passe dans le pays. Le verdict ainsi que le maintien en détention des quatre journalistes vont également à l’encontre des garanties constitutionnelles du Burundi en matière de liberté d’expression, et des obligations régionales et internationales du pays. Il est également en contradiction avec les principes de la Commission africaine en matière d’accès à l’information, qui interdisent aux États «l’arrestation et la détention arbitraire» de journalistes.

Des centaines de journalistes et de défenseurs des droits humains ont fui le Burundi depuis le début de la crise politique en 2015. Celles et ceux qui vivent et travaillent toujours dans le pays sont souvent victimes de menaces et de harcèlement. La libération des quatre journalistes, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana et Térence Mpozenzi serait un important premier pas vers la réouverture de l’espace civique.

Le 29 novembre prochain, les citoyens suisses seront appelés aux urnes. Ils devront notamment se prononcer sur l’Initiative sur les multinationales responsables. Lancée il y a cinq ans, celle-ci demande que la Suisse se dote de règles visant à ce que les entreprises respectent – aussi à l’étranger – les normes environnementales et les droits humains internationalement reconnus. A l’heure actuelle, la responsabilité des entreprises impliquées dans des violations des droits humains ou dans le saccage de l’environnement relève d’une zone grise juridique.

Dans le cadre de sa lutte contre l’impunité, TRIAL International s’est à plusieurs reprises penchée sur des affaires impliquant des entreprises. En près de dix-huit ans d’existence, l’ONG a pointé du doigt les agissements douteux de multinationales dans plusieurs pays d’Afrique et au Moyen-Orient, avec de lourdes conséquences sur les populations des pays concernés. Elle a déposé plusieurs plaintes pénales contre ces entreprises en Suisse. Dans plusieurs de ces affaires, le cadre légal s’est avéré être trop flou, et les juristes de TRIAL International ont dû faire preuve de souplesse pour que celles-ci puissent être recevables. Retour sur trois affaires marquantes portées par l’organisation.

TRIAL International est favorable à une réglementation plus contraignante en termes de respect des droits humains et de l’environnement pour les entreprises suisses qui ont des activités à l’étranger, en particulier dans les situations de conflit ou dans les contextes de violations graves des droits humains. C’est pourquoi elle soutient l’appel à une meilleure réglementation de l’activité des multinationales basées en Suisse. Un cadre légal mieux défini a pour avantage d’effacer les zones grises dans lesquelles la plupart des abus sont commis.

L’organisation est aussi convaincue qu’une telle réglementation ne peut être que bénéfique pour l’économie suisse. Les entreprises helvétiques offriraient ainsi la garantie d’une exemplarité en matière de respect des droits humains et de l’environnement – un argument de poids, aussi pour leurs partenaires en affaires.

TRIAL International encourage donc toutes les personnes ayant le droit de vote en Suisse à accepter le texte de l’Initiative pour des multinationales responsables soumis au scrutin.

En novembre 2013, pour la première fois dans son histoire, TRIAL International saisissait la justice suisse au sujet des agissements d’une entreprise. Selon la dénonciation pénale déposée auprès du Ministère public de la Confédération (MPC), l’entreprise tessinoise Argor-Heraeus SA aurait raffiné près de trois tonnes d’or en provenance de République démocratique du Congo (RDC) entre 2004 et 2005. De l’or apparemment pillé par un groupe rebelle.

Au cours de l’année et demie qui a suivi, le MPC a mené une instruction pour crimes de guerre et blanchiment aggravé, donnant lieu au passage à une perquisition des locaux du raffineur à Mendrisio (Tessin). L’affaire avait par ailleurs suscité une campagne de la société civile contre le pillage de métaux précieux en temps de conflit armé.

La plainte contre Argor a cependant été classée par le MPC le 10 mars 2015, au motif d’une insuffisance de preuves que l’entreprise avait connaissance de l’origine illégale de l’or. Fait marquant, le procureur fédéral a reconnu que l’or avait bel et bien été pillé au Congo par une milice, le FNI – le Front nationaliste intégrationniste.

Comment expliquer que l’entreprise soit passée entre les mailles du filet ? Bien souvent les personnes ou les entreprises mises en cause pour leurs agissements illicites les justifient en déclarant ignorer le contexte dans lequel elle conduisent leurs activités, ou les personnes avec lesquelles elles font affaire. A l’heure actuelle, il n’existe aucune obligation de diligence raisonnable dans la loi suisse. Les entreprises ne sont donc pas légalement tenues de vérifier avec qui elles font affaire ni d’où proviennent les marchandises qu’elles achètent.

« Sans cette obligation de diligence raisonnable, il est impossible de démontrer l’élément intentionnel, sans lequel le pillage n’existe pas », explique Philip Grant, Directeur exécutif de TRIAL International. « Il est indispensable que la Suisse se dote d’une réglementation qui oblige les entreprises à se renseigner sur la provenance de leurs biens, comme c’est le cas de nombreuses banques qui pratiquent le ‘know your customer’. Imposer un devoir de diligence raisonnable, c’est éviter que de tels manquements ne se reproduisent, et interdire par la même occasion aux entreprises fautives de se dédouaner de leurs actions. »

Récemment, d’autres entreprises suisses actives dans le commerce de l’or ont défrayé la chronique, notamment une autre raffinerie tessinoise en affaire avec un grossiste émirati aux liens obscurs avec des milices au Darfour. Sans une règlementation uniformisée, il y a fort à parier que de telles affaires se répètent encore régulièrement à l’avenir.

Visiter le site de l’Initiative multinationales responsables

Pourquoi si peu de victimes touchent-elles des réparations en République démocratique du Congo, alors que les condamnations pour crimes internationaux se multiplient ? Un policy brief produit par TRIAL International et ses partenaires détaille des procédures démesurément longues et complexes. Endossé par une vingtaine d’acteurs de la société civile et partenaires internationaux, le document dénonce une «apparence de justice» qui ne répond pas aux exigences du droit international.

La RDC s’est, depuis le début des années 2000, engagée dans un processus de lutte contre l’impunité. Près de vingt ans après, le bilan est mitigé. Les juridictions congolaises, essentiellement militaires, se sont saisies de plus de cinquante dossiers de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, prononçant un grand nombre de condamnations, et le versement de dommages et intérêts pour les victimes.

Voir un exemple récent porté par TRIAL International

Cette apparence de justice est pourtant mise à mal par la réalité des statistiques d’exécution de ces réparations. D’après les données collectées, la justice congolaise a au total ordonné le versement de près de 28 millions de dollars de dommages et intérêts à plus de 3’300 victimes. Ces réparations sont non seulement prononcées dans le chef des accusés, mais également de l’État congolais, à titre solidaire. Or, à ce jour, seule une décision de réparation semble avoir été exécutée.

Un policy brief détaillé qui propose des pistes concrètes

C’est pour comprendre l’inexécution systématique des mesures de réparation que TRIAL International, Avocats Sans Frontières et RCN Justice & Démocratie ont produit un policy brief à destination des autorités congolaises.

Au-delà des questions de volonté politique, le policy brief s’intéresse aux ressorts juridiques des blocages constatés, qui s’expliquent en grande partie par la lourdeur de la procédure d’exécution des jugements de réparation. Le parcours prévu à cet effet implique un nombre considérable d’étapes et d’interlocuteurs dans des juridictions et administrations fortement entravées par la lenteur administrative et les pratiques corruptives.

« Nous voulons que ce policy brief ouvre la porte à des discussions constructives avec les autorités » explique Daniele Perissi, Responsable du programme Grands Lacs de TRIAL International. « C’est pourquoi notre document comporte un ensemble de recommandations réalistes concrètes pour que les victimes obtiennent enfin leur dû.»

Un questionnement profond sur la justice transitionnelle

Si une réforme de cette procédure est indéniablement nécessaire, tant le montant que la structure de la dette de l’État viennent reposer la question des modalités de réparation. En vertu des standards internationaux, celles-ci doivent aussi pouvoir passer par des mesures autres que pécuniaires.

Ceci rappelle en outre la nécessité pour la RDC de s’engager dans une véritable politique de justice transitionnelle, alors que son système pénal ne peut pas seul porter le fardeau de la justice pour les victimes de crimes de masse.

Le 15 septembre 2020, la Chambre des représentants de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine (BiH) a adopté une initiative qui demandait de régler le problème des honoraires élevés des avocats commis d’office. L’initiative suggère que les institutions compétentes de l’État permettent aux victimes de crimes de guerre d’être exemptées du paiement des frais de justice, y compris les honoraires des avocats publics.

Jusqu’à présent, les individus qui perdent leur procès doivent assumer les frais de justice. Un problème majeur pour les survivants de crimes de guerre, car ceux-ci sont souvent déboutés lorsqu’ils intentent des poursuites contre des entités étatiques, à cause de règles de prescription trop strictes. Le coût de leur représentation par des avocats commis d’office peut s’élever à plusieurs milliers d’euros. En effet, leurs honoraires sont calculés sur la même base que ceux des avocats privés, quand bien même ils sont rémunérés par l’État.

La récente décision du Parlement est donc particulièrement importante pour les survivants de crimes de guerre qui revendiquent leur droit à une indemnisation. Particulièrement vulnérables sur le plan économique, ces victimes sont de fait « punies deux fois ».

« TRIAL International a longtemps essayé d’aider les victimes confrontées à ce genre de décisions de justice. Si on considère que la plupart des survivants sont dans une situation financière difficile, cette négation de leurs droits est perçue comme un coup de grâce de la part des autorités », a déclaré Lamija Tiro, conseillère juridique de TRIAL International. « Cette initiative n’est qu’une première étape dans une tentative de résoudre ce problème. Nous espérons que les institutions compétentes agiront conformément à la recommandation de la Chambre des représentants et commenceront rapidement à résoudre ce problème. »

La balle est maintenant dans le camp des institutions : elles vont devoir adapter le code de procédure civile afin qu’il soit en conformité avec les normes de la Cour européenne des droits de l’homme. Le code devra notamment permettre aux victimes d’être exemptées du paiement des frais de justice et des honoraires des avocats publics.

« Les lois actuelles interdisent aux survivants de crimes de guerre d’obtenir une indemnisation équitable », a déclaré Mirjana Marinkovic-Lepic, une députée du parti social-libéral et pro-européen Naša stranka. « Payer pour un procès perdu est injuste, et ne fait qu’ajouter à leur traumatisme. Il est grand temps que nous puissions garantir aux victimes de ne pas avoir à faire face à un choc supplémentaire. »

TRIAL International salue la prolongation du mandat de la Commission d’enquête sur le Burundi. Bien que la route soit encore longue pour mettre fin à l’impunité, cet acte montre au moins que la communauté internationale reste vigilante.

Le 7 octobre 2020, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a voté pour le renouvellement d’un an de la Commission d’enquête sur le Burundi (CoI).

Trois mois plus tôt, TRIAL International et 40 ONG partenaires avaient appelé les Etats membres à cette prolongation. Dans leur adresse, elles déclaraient « Nous nous féliciterions d’améliorations concrètes de la situation des droits humains au Burundi. Nous sommes convaincus que la meilleure chance de parvenir à ces avancées est incarnée par le renouvellement du mandat de la Commission d’enquête, ainsi que par un dialogue renouvelé des autorités burundaises avec la CoI, le HCDH et les autres organes et mécanismes de protection des droits humains de l’ONU et de l’UA. »

Faisant référence à l’élection d’Évariste Ndayishimiye au printemps 2020, la déclaration conjointe rappelait que « la transition politique représente une occasion d’ouvrir un nouveau chapitre pour (le Burundi). »

Un pas important vers la justice

« La CoI ne va pas, à elle seule, mettre fin à l’impunité des crimes graves au Burundi » explique Pamela Capizzi, Coordinatrice nationale à TRIAL International. « Mais son existence est une condition sine qua non de la documentation des abus, et donc de l’accès à la justice pour les victimes. C’est aussi un signal bienvenu : la crise burundaise reste en tête de l’agenda international. »

À ce jour, la CoI demeure le seul mécanisme indépendant ayant pour mandat de documenter les violations des droits humains (y compris sur leur étendue et sur le point de savoir si elles constituent des crimes de droit international), de suivre et de faire rapport publiquement sur la situation au Burundi, et doté par ailleurs de ressources et d’expérience suffisantes pour le faire.

Les mesures de lutte contre la pandémie se sont légèrement assouplies au Népal, permettant au partenaire local de TRIAL International, le Human Rights and Justice Centre (HRJC) de reprendre ses sessions de formation des défenseurs des droits humains.

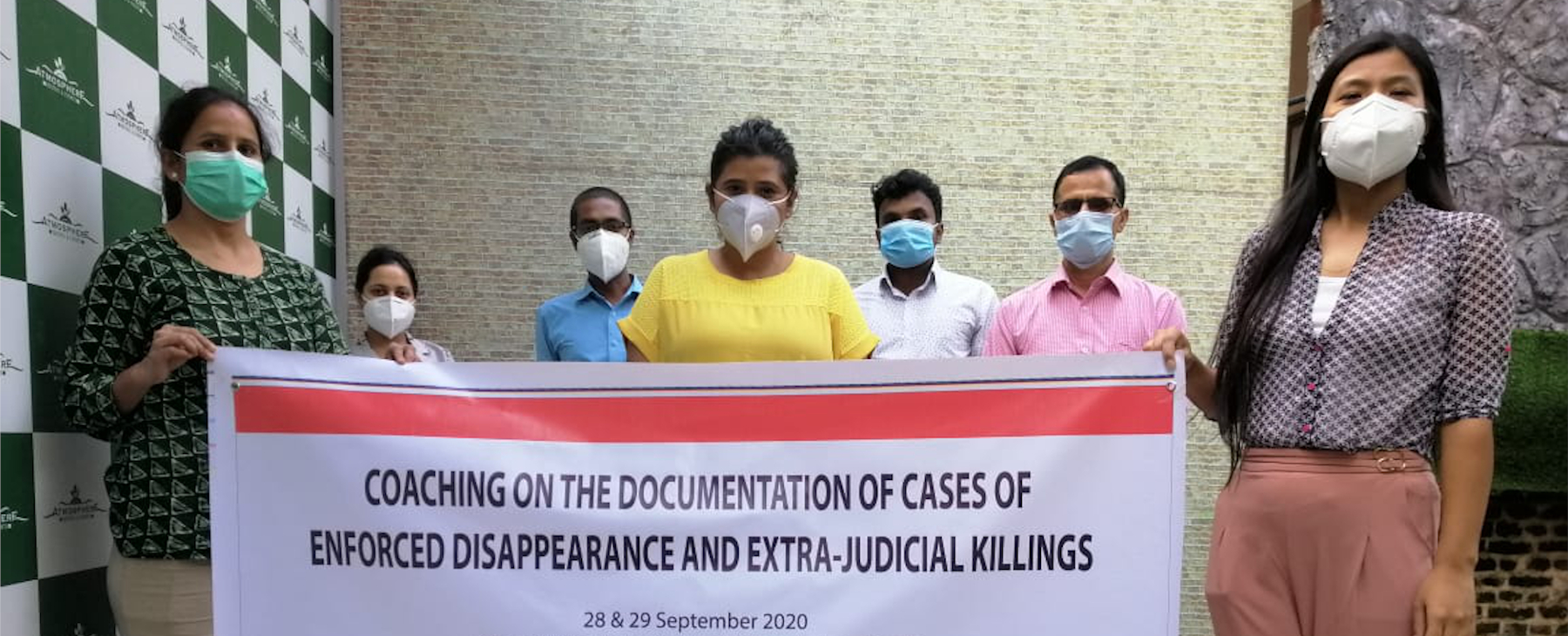

Après plusieurs mois de travail à distance, le HRJC a tenu sa première session de formation en personne les 28 et 29 septembre 2020. Dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne, trois hommes et une femme ont été formés à la documentation des crimes de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires.

La session, qui aurait du avoir lieu en mars dernier, a été reportée en raison de la propagation de la COVID-19. Bien que le format en ligne ait été envisagé, il a finalement été décidé que les sessions en personne donneraient de meilleurs résultats.

« La présence physique a non seulement aidé à créer un lien entre les participants, mais a également facilité la transmission des connaissances par le formateur », a expliqué Salina Kafle, qui a organisé la session pour le HRJC. « Étant donné les problèmes du réseau Internet au Népal, seule la présence physique permet aux participants de contribuer aussi activement et librement.»

Un choix qui a porté ses fruits : les participants ont exprimé 83% de satisfaction et de pertinence de la session dans leurs travaux futurs. Toutes les mesures sanitaires ont été appliquées pour protéger les organisateurs et les participants.

Un accompagnement personnalisé sur le long terme

La formation visait à renforcer les connaissances des participants sur chacune des étapes et stratégies de la documentation de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires au Népal, pour que celle-ci soit conforme aux normes internationales.

Cette première session plénière marque le début d’un programme d’accompagnement de six mois pendant lequel chaque participant documentera un cas réel de disparition forcée ou d’exécution extrajudiciaire. « J’ai souvent documenté des affaires dans ma carrière, mais après cette session, je constate que j’en écartais de nombreux aspects importants », a analysé un participant, Sanjeev Shah.

Pour une représentation optimale, les stagiaires venaient de divers districts du Népal et trois d’entre eux appartenaient à des groupes autochtones ou minoritaires traditionnellement sous-représentés.

Outils concrets et missions pratiques

Le premier jour, les stagiaires ont appris à planifier leurs missions de documentation, en remplissant des modèles de fiches de collecte d’informations, de plans et de rapports de mission. La deuxième journée s’est concentrée sur l’évaluation et la gestion des risques. Comme exercice pratique, chaque participant a développé un protocole de sécurité pour sa prochaine mission de documentation. « Contrairement aux autres formations à court terme, dans celle-ci, nous ‘travaillons en apprenant’ et ‘apprenons en travaillant’- un excellent moyen de s’améliorer », a déclaré Matrika Prasad Khanal, une participante.

Après la documentation complète des cas, le HRJC et TRIAL International les analyseront et chercheront, le cas échéant, à les porter devant les tribunaux à l’avenir.

« Nous espérons que la situation se normalisera progressivement et que nous pourrons reprendre nos missions d’enquête sur le terrain. Pour de nombreuses victimes, les derniers mois ont encore retardé leur quête de justice : leur aspiration en est d’autant plus forte », conclut Salina Kafle.

Cette formation est financée par l’Union européenne sous la coordination de TRIAL International, et a été menée en partenariat étroit avec son partenaire local, le Human Rights and Justice Centre.

Un message d’Elisa Quiroz, Conseillère juridique, Procédures et Enquêtes Internationales

Chères amies, chers amis,

Lorsqu’un groupe armé s’approprie illégalement des ressources pour financer un conflit, il peut se rendre coupable de pillage. Un crime de guerre qui détruit chaque jour la vie de milliers de civils. Le pillage est simultanément conséquence et cause des conflits : il nourrit la guerre et fait perdurer les violences. Les premières victimes en sont les populations locales qui subissent les atrocités de la guerre pendant des années.

L’exemple libyen

Depuis la chute du régime de Kadhafi, la Libye importe une grande partie du carburant destiné à sa consommation intérieure. Grâce à des subventions massives, la population peut avoir accès à du carburant pour ses besoins. Un bon filon pour les contrebandiers et les groupes armés qui le détournent pour le revendre sur les marchés internationaux. Principale victime des violences et de l’instabilité politique, la population se retrouve également privée de carburant. La vie quotidienne des Libyens est fortement affectée par ces pénuries.

TRIAL International œuvre pour que les responsables de crimes internationaux soient menés devant la justice. Dans cette affaire libyenne, c’est une entreprise suisse qui a été épinglée. Après plus d’une année d’enquête et de nombreux mois de recherche juridique, nous avons déposé une dénonciation pénale pour complicité de pillage. La balle est maintenant dans le camp du procureur pour déterminer s’il y a lieu de donner suite. Mais parce que le travail d’enquête en amont de ce type de procédure nécessite du temps et un travail acharné, nous avons besoin de vous sur le long terme. Votre soutien est fondamental.

Quel rapport entre le pillage et des entreprises internationales basées à des milliers de kilomètres ?

Bien qu’en bout de chaîne, si une entreprise achète des matières premières volées à un pays en guerre en connaissance de cause, elle peut être reconnue coupable de complicité de pillage. En effet, sans acheteur, le pillage ne serait pas rentable et n’aurait plus raison d’être !

Conseillère juridique pour TRIAL International, j’ai eu la chance de travailler sur plusieurs affaires. Engager la responsabilité des entreprises pour des crimes internationaux n’est pas chose aisée. Les investigations sont extrêmement longues et pointues, les résultats souvent frustrants. L’absence de témoins ou l’impossibilité d’accéder aux données de l’entreprise sont des défis difficiles à surmonter, mais ce sont précisément ces difficultés qui nous motivent. Elles nous obligent à sortir des sentiers battus et à explorer des solutions innovantes. Pour continuer à avancer et à tracer de nouvelles voies vers la justice, nous avons besoin de tout votre soutien.

Au nom de toute l’équipe de TRIAL International, je vous remercie de tout cœur d’avoir été à nos côtés jusqu’à présent. C’est grâce à vous que nous en sommes là aujourd’hui, un très grand MERCI.

Elisa Quiroz

Conseillère juridique, Procédures et Enquêtes Internationales

Fin juillet 2020, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est prononcé sur une série de remarques formulées par TRIAL International en marge des Observations finales du rapport sur la Bosnie-Herzégovine (BiH). Le rapport de l’organe onusien donne raison à l’organisation et demande à la BiH de rendre des comptes.

En avril de cette année, TRIAL International avait relevé les manquements des autorités bosniennes dans le domaine de la poursuite des crimes de guerre. En cause notamment, des délais dans l’adoption de la Stratégie nationale de poursuite des crimes de guerre qui prévoit que toutes les affaires soient résolues d’ici à 2023 – elle a été adoptée par le Conseil des ministres le 24 septembre 2020, plus de deux ans après son dépôt en mai 2018. Mais aussi un manque patent de moyens engagés, ainsi que des retards dans la mise en place de l’aide judiciaire gratuite, pourtant adoptée par le Parlement en 2016.

« Les autorités doivent absolument sortir de leur inertie et s’emparer de ces affaires qui ont entretemps 25 ans », a rappelé Selma Korjenić, responsable du programme BiH pour TRIAL International. « C’est d’autant plus urgent que nombre de témoins et d’auteurs de ces crimes décèdent, rendant toute poursuite impossible. »

Deux paragraphes des Observations finales ont fait l’objet d’un examen approfondi par le Comité suite au rapport de TRIAL International : celui consacré à la poursuite des crimes internationaux d’une part, et aux disparitions forcées de l’autre. Dans le premier, le Comité demande que la BiH fournisse des informations sur l’adoption de la Stratégie nationale de poursuite des crimes de guerre et sur les mesures qu’elle a prises pour soutenir les victimes de crimes de guerre, notamment les survivants de violences sexuelles. Elle demande aussi que la lumière soit faite sur le recours à la prescription (zastara) par certaines Cours, ainsi que sur leurs frais dissuasifs et l’impact de ces derniers sur les victimes.

En ce qui concerne les enquêtes sur les disparitions non résolues, le Comité rejoint les observations de TRIAL International. Malgré les précédentes recommandations de l’ONU, l’organisme en charge des recherches n’a pas les fonds nécessaires pour mener à bien le mandat qui lui est donné par la Loi sur les personnes disparues.

Trois ans de crimes, une quarantaine victimes, deux accusés : le procès de deux miliciens du Raya Mutomboki Hamakombo au Sud Kivu (RDC) s’est achevé par un verdict de culpabilité.

Faits

Entre 2016 et 2019, le groupe Raya Mutomboki Hamakombo – une faction de la milice Raya Mutomboki menée par Bwaale Hamakombo – a commis une série d’attaques dans et autour du village de Kambale (Sud Kivu). Ces exactions étaient tantôt ciblées, tantôt généralisées contre les villages tout entiers. Certains villages ont même été attaqués plusieurs fois. Le but était de piller les civils, mais d’autres crimes tels que meurtres, actes de torture, destruction de propriété, privation de liberté et esclavage sexuel ont été rapportés. Leurs victimes sont au total plus de quarante.

Durant ces trois années de terreur, le groupe Hamakombo a parfois opéré seul, parfois en coalition avec d’autres factions de Raya Mutomboki, notamment les Raya Mutomboki Shukuru.

Procédure

Le procès pour les crimes du Raya Mutomboki Hamakombo s’est ouvert le 28 septembre 2020 en audiences foraines. Deux prévenus étaient sur le banc des accusés : l’adjoint du commandant, Isaac Chabwira Cirabisa, et un autre milicien également identifié par plusieurs victimes, Dieme Munono Babika. Le commandant lui-même, Bwaale Hamakombo, n’était pas appréhendé.

Le 6 octobre, les juges ont rendu leur verdict. Les deux prévenus ont été reconnus coupables de tous les crimes présentés par les avocats des victimes, notamment des crimes contre l’humanité par meurtre, esclavage sexuel, torture, privation de liberté et autres actes inhumains. Outre la peine de 20 ans d’emprisonnement pour chacun des prévenus, les 42 victimes se sont vues allouer 180’000 USD de réparations au total.

Enfin, l’État congolais a été reconnu responsable d’avoir manqué à son devoir de protéger la population. Une décision importante qui permettrait aux victimes de recevoir les indemnités ordonnées, même si les miliciens ne peuvent pas verser celles-ci.

TRIAL International a travaillé sur ce dossier depuis 2019 dans le cadre de la Task force au Sud Kivu*. En collaboration avec une ONG locale, elle a notamment organisé une mission de documentation en juin 2019 et l’audience de certaines victimes en novembre 2019. TRIAL International a mis à disposition des victimes deux avocats congolais formés à la poursuite de crimes de masse.

* La Task force pour la justice pénale internationale au Sud Kivu est un réseau informel d’acteurs internationaux qui collaborent afin de soutenir le travail des juridictions militaires congolaises dans l’enquête et la poursuite des crimes de masse en RDC.

Une affaire soumise par TRIAL International au Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) illustre la vulnérabilité des opposants au régime burundais.

Emmanuel (nom d’emprunt) a rejoint un parti d’opposition alors que l’ex-président du Burundi, Pierre Nkurunziza, était encore au pouvoir. Sous son pouvoir, les défenseurs des droits humains, journalistes et membres de l’opposition (réels ou perçus) ont souffert de nombreuses exactions.

Parmi celles-ci, la torture a été un moyen tristement fréquent de faire taire la dissidence. Emmanuel en a fait l’expérience quand il a été arrêté et emmené de force dans un lieu de détention connu comme un haut lieu de torture.

Pendant une semaine, la victime a été soumise aux pires abus pendant les interrogatoires. Sans assistance juridique ni attention médicale, il n’a même pas pu avertir sa famille qui ignorait où il se trouvait.

Des persécutions subsistent jusqu’à aujourd’hui

Au bout d’une semaine, Emmanuel a été libéré à condition de payer une rançon. Après s’en être acquitté, il a aussitôt fui à l’étranger. Malheureusement, sa sécurité est loin d’y être assurée, et il souffre encore des séquelles de sa torture. L’un des tortionnaires d’Emmanuel s’est même vu confié de nouvelles responsabilités.

Pierre Nkurunziza n’est plus président du Burundi et son successeur, Evariste Ndahishimiye, a fait des promesses vers l’amélioration de la situation des droits humains et la lutte contre l’impunité. Mais pour le moment, Emmanuel n’a toujours pas obtenu justice.

En savoir plus sur les changements politiques au Burundi

Face aux crimes subis par Emmanuel et à ses difficultés actuelles, TRIAL International a saisi le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT). La procédure est en cours.

Le 22 août 2020, trois membres d’une milice du Sud-Kivu ont été condamnés par le tribunal militaire de Bukavu. Bitale Leonard Kabamba, Jean De Dieu Asifiwe Muzaliwa et Doudou Philippe ont tous trois été reconnus coupables de meurtre et de crimes contre l’humanité par torture, emprisonnement et pillage.

Les miliciens ont commis ces crimes dans plusieurs villages du territoire de Kalehe (Sud Kivu) en 2016 et 2017, faisant au moins 61 victimes. Les charges de viol n’ont pas été retenues par les juges.

Une satisfaction partielle pour les victimes

Une vingtaine de victimes ont participé aux audiences, qui se sont déroulées au plus près des lieux du crime. Une pratique dite « d’audiences foraines » qui facilite la prise de parole des victimes et des témoins.

En savoir plus sur les audiences foraines

Outre des peines de 10 à 20 ans pour les coupables, les juges ont ordonné le versement d’indemnités pour les victimes allant de 5’000 à 30’000 USD. Mais, l’État congolais n’ayant pas été reconnu civilement responsable, ces réparations pourraient rester lettre morte si les condamnés ne peuvent pas s’en acquitter.

En savoir plus sur les réparations aux victimes

Reconnaître l’État congolais comme responsable des agissements d’acteurs non-étatiques (des miliciens dans le cas présent) va au-delà des réparations. C’est une réitération du devoir des autorités de protéger leur population. Un rappel qui pèse dans la province du Sud Kivu, où les milices sévissent régulièrement.

Qu’a fait TRIAL International dans ce dossier ?

L’affaire a été menée avec l’appui de la Task force pour la justice pénale internationale, un réseau informel d’acteurs internationaux qui collaborent afin de soutenir le travail des juridictions militaires congolaises dans l’enquête et la poursuite des crimes de masse en RDC.

TRIAL International s’est investi dans l’affaire dès son signalement en 2018 par une ONG du Sud Kivu. L’organisation a appuyé deux missions de documentation sur le lieu des crimes et a soumis la plainte au tribunal militaire. C’est à ce stade que le dossier a été classé prioritaire par le tribunal, notamment grâce au plaidoyer de l’ensemble de la Task force.

Dès le début de l’année 2020, la Task force a œuvré main dans la main avec les autorités pour organiser les audiences foraines. Cette collaboration a également mené à l’arrestation du troisième prévenu, Bitale Leonard Kabamba. En amont et pendant le procès, TRIAL International a travaillé à la stratégie juridique avec les avocats des victimes et assuré la présence de ces dernières aux auditions, par l’entremise d’un partenaire local.

Le 19 juillet 2020, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a rendu la toute première décision contre la Bosnie-Herzégovine. Elle conclut que « la violence basée sur le genre est une forme de discrimination et de torture ». Le Comité exige de l’État bosnien qu’il apporte un soutien immédiat aux survivantes de violences sexuelles en temps de conflit. Il s’agit là d’une première historique, à la fois parce qu’elle désigne la Bosnie-Herzégovine comme responsable, et parce qu’elle reconnait les souffrances des survivants de violences sexuelles.

Cette décision fait suite à une affaire portée par TRIAL International, dans laquelle l’État bosnien n’avait pas été en mesure d’assurer une enquête impartiale et efficace, ni de garantir une indemnisation juste et adéquate à la victime. Elle intervient presque un an après qu’un autre organe de l’ONU, le Comité contre la torture, avait lui aussi relevé les manquements de la BiH dans une affaire similaire.

« Un autre organe international de défense des droits humains confirme le manque d’éfficacité de la Bosnie en matière de protection des droits des survivants de violences sexuelles en temps de conflit », a déclaré Lamija Tiro, conseillère juridique de TRIAL International. « De plus en plus de survivantes vont chercher à obtenir justice au niveau international après avoir épuisé tous les recours juridiques sur place. »

La décision du CEDAW ne se limite pourtant pas à la seule affaire portée par TRIAL International. Le comité appelle également la Bosnie à garantir des enquêtes rapides, impartiales et efficaces dans tous les cas de violence liée au genre – en particulier dans les cas de violence sexuelle en temps de guerre. Il rappelle également l’importance primordiale des indemnisations et autres formes de reparation accordées aux victimes. Le CEDAW a en outre souligné dans sa décision que ces demandes d’indemnisation ne peuvent en aucun cas être soumises à prescription.

« Les Nations Unies envoient ainsi un message fort aux autorités de Bosnie, exigeant que celles-ci respectent leurs obligations internationales et répondent de manière rapide et adéquate aux demandes des survivantes de violences sexuelles, qui constituent l’un des groupes les plus vulnérables en Bosnie-Herzégovine », a déclaré Philip Grant, directeur exécutif de TRIAL International.

Chaque année, la date du 30 août nous rappelle que les disparitions forcées sont tristement répandues dans de nombreux pays. Souvent employées pour intimider ou étouffer toute opposition, elles n’affectent pas uniquement ceux qui disparaissent, mais aussi tous ceux qui restent.

Le terme de « victimes » de disparitions forcées comprend plusieurs définitions. D’une part, il désigne les individus enlevés contre leur gré. La personne est arrachée à son environnement, parfois dans la rue et en plein jour, et n’est souvent plus jamais revue. Échappant à toute protection légale, la victime est à la merci des pires abus ; elle peut être torturée ou exécutée en tout impunité.

En savoir plus sur les disparitions forcées

D’autre part, les proches des disparus sont également considérées comme des victimes au regard du droit international. La souffrance particulière de ne pas savoir où sont leurs êtres chers, ni même s’ils sont encore vivants, est associée à de la torture psychologique – de même que l’indifférence des autorités face à leur souffrance. Souvent, les familles des disparus font également face à des difficultés financières, des craintes pour leur propre sécurité et à la stigmatisation sociale.

Au Népal, les autorités font la sourde oreille

TRIAL International lutte contre les disparitions forcées au Burundi, au Mexique ou encore en Bosnie-Herzégovine. Mais c’est peut-être au Népal que la passivité des autorités est la plus marquante. Malgré plusieurs décisions des Nations Unies et la mobilisation locale, les proches des disparus n’obtiennent toujours pas de réponses.

Grâce au généreux soutien de l’Union européenne, et en collaboration avec le Human Rights and Justice Centre de Katmandou, TRIAL International a recueilli le témoignage de trois femmes courageuses dont le mari a été victime de disparition forcée.

Dans un photoreportage exclusif, Sabita, Ram Maya et Bimala racontent leurs difficultés passées et présentes. Bien que les crimes remontent à des années, leurs plaies restent ouvertes. « Nous avons plus ou moins survécu à ce chaos, mais je sens qu’une partie de nos vies (…) a été perdue » dit Ram Maya.

La solitude et l’absence de soutien reviennent souvent dans la narration des trois femmes. « Nous espérons qu’en diffusant des histoires individuelles, les crimes de disparitions forcées feront l’objet d’une plus grande attention » explique Audrey Oettli, Responsable de programme à TRIAL International. « Ces actions de sensibilisation et d’information ne sont pas seulement importantes pour les victimes et leur entourage : elles rappellent aussi l’État à sa responsabilité de lutter contre ce crime, et de l’éradiquer pour de bon. »

En plus du photoreportage, et avec le soutien de l’Union Européenne, TRIAL International a fait traduire en népalais des outils d’information des Nations Unies. « La connaissance est le premier pas vers l’accès à la justice » conclut Audrey Oettli. « Nous devons rendre un maximum d’informations aussi accessibles que possible pour toutes les victimes de disparitions forcées. »

En partenariat avec une quarantaine d’ONG burundaises et internationales, TRIAL International a co-signé une lettre à l’attention des Représentants permanents des États membres et Observateurs du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, demandant le renouvellement de la Commission d’enquête sur le Burundi.

Madame, Monsieur le Représentant permanent,

En amont de la 45ème session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (ci-après « le CDH » ou « le Conseil »), nous, organisations de la société civile, vous écrivons afin d’exhorter votre délégation à soutenir le renouvellement du mandat de la Commission d’enquête (CoI, selon l’acronyme anglais) sur le Burundi. Ce renouvellement, ancré dans les investissements consentis à ce jour dans et par la CoI et dans le contexte des développements politiques récents, fournirait la meilleure occasion de provoquer des progrès concrets en matière de droits humains au Burundi.

À ce jour, la CoI demeure le seul mécanisme indépendant ayant pour mandat de documenter les violations des droits humains (y compris sur leur étendue et sur le point de savoir si elles constituent des crimes de droit international), de suivre et de faire rapport publiquement sur la situation au Burundi, et doté par ailleurs de ressources et d’expérience suffisantes pour le faire. Des réalités politiques mouvantes n’équivalent pas à des changements systémiques en matière de droits humains. Le Conseil conserve une responsabilité de soutenir les victimes et les survivants des violations et d’œuvrer à améliorer la situation au Burundi. (…)

Le travail mené par la CoI, qui doit présenter son rapport écrit au Conseil lors de sa 45ème session (14 septembre-6 octobre 2020), continue de fournir un aperçu vital de la situation des droits humains au Burundi. La crise que connaît le pays a été déclenchée par l’annonce du Président Pierre Nkurunziza, en avril 2015, de son intention de solliciter un troisième mandat. (…)

À ce jour, aucun responsable de haut-niveau n’a été tenu pour responsable. Plusieurs centaines de prisonniers d’opinion ayant purgé la totalité de leur peine ou dont la libération a été ordonnée demeurent arbitrairement détenus, en dépit, pour certains d’entre eux, d’avis rendus par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (GTDA). Les victimes et survivants d’actes de violences sexuelles se voient refuser l’accès à un cadre spécialisé de traitement médico-psychologique et de réhabilitation. (…)

À la suite des élections présidentielle, législative et locale du 20 mai 2020 ayant mené à l’élection d’un nouveau président, Évariste Ndayishimiye, et du décès de l’ancien Président Nkurunziza, le Burundi se trouve dans une période de transition potentielle. Au moment où ces lignes sont rédigées et dans ce contexte précis, il existe à la fois des signes d’espoir et d’inquiétude sérieuse.

En dépit de remarques encourageantes que le Président Ndayishimiye a formulées lors de sa prestation de serment, ainsi que de la nouvelle approche des autorités, empreinte de davantage de transparence quant à la lutte contre l’épidémie de COVID-19, les observateurs ont aussi soulevé des inquiétudes ayant trait notamment au fait que plusieurs membres dernièrement nommés de l’administration Ndayishimiye font l’objet de sanctions individuelles internationales en raison de leur responsabilité présumée pour des violations des droits humains. Toutefois, la transition politique représente une occasion d’ouvrir un nouveau chapitre pour le peuple burundais et pour la relation du Burundi avec le système onusien de protection des droits humains. (…)

Nous nous féliciterions d’améliorations concrètes de la situation des droits humains au Burundi. Nous sommes convaincus que la meilleure chance de parvenir à ces avancées est incarnée par le renouvellement du mandat de la Commission d’enquête, ainsi que par un dialogue renouvelé des autorités burundaises avec la CoI, le HCDH et les autres organes et mécanismes de protection des droits humains de l’ONU et de l’UA. (…)

Lors de la 45ème session, le Conseil devrait éviter d’envoyer au Gouvernement burundais des signaux décourageant des réformes nationales en faveur de la protection des droits humains – ainsi de la discontinuation du mandat de la CoI en l’absence de progrès mesurables. (…) Au contraire, le Conseil devrait s’assurer de la poursuite des enquêtes, du suivi de la situation, de la présentation de rapports publics et de la tenue de débats sur la situation des droits humains au Burundi.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces préoccupations et nous tenons prêts à fournir à votre délégation toute information supplémentaire. Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Représentant permanent, en l’assurance de notre haute considération.

(la liste complète des 43 ONG signataires figure dans la lettre complète)

Pour informer les populations les plus isolées, de nombreuses organisations congolaises n’hésitent pas à se rendre au cœur des zones de conflit. Faisant preuve d’un courage et d’une détermination sans faille, elles sont le maillon crucial entre les victimes et le système judiciaire. Trois organisations qui collaborent étroitement avec TRIAL International en RDC expliquent leur travail quotidien.

La Ligue des activistes des droits de l’homme (LADHO), le Centre d’espoir pour les droits humains (CEDH) et le Centre africain pour la paix, la démocratie et les droits de l’homme (ACPD) sont trois organisations « relais » de TRIAL International au Sud Kivu. Issues de la société civile locale, elles sont les mieux placées pour entrer en contact avec les populations et identifier leurs besoins de justice. Elles complémentent ainsi l’expertise juridique de TRIAL pour leur offrir les meilleures chances de justice.

Le mandat de ces organisations court de la dénonciation des abus jusqu’au terme de la procédure juridique – et souvent même après. Identifier les victimes et les témoins, les informer sur leurs droits, favoriser leur participation aux procès, les maintenir informés tout au long du processus… la tâche est immense, surtout au vu de l’instabilité sécuritaire et de l’isolement de certains villages. C’est pourquoi toutes les organisations travaillent en synergie. « Les organisations défenseuses des droits humains sont nombreuses en RDC » résume Léonard Mutumoyi, coordinateur à l’ACPD. « La confiance mutuelle est un atout majeur dans notre travail. »

Informer au sein même des communautés

Les trois organisations se rendent physiquement dans les villages où ont été commises les atrocités pour rencontrer les victimes. La clinique juridique mobile de LADHO, par exemple, mène des réunions de sensibilisation dans la paillotte du chef coutumier. Le CEDH informe également de manière collective, souvent dans des églises ou des écoles pour toucher le plus grand nombre.

L’ACPD, au contraire, privilégie l’information individuelle « pour permettre à chaque victime de poser librement ses questions et garantir la confidentialité. » Un équilibre délicat à trouver compte tenu de l’ampleur des crimes et des moyens limités.

La gratuité, nécessaire mais problématique

Car la condition sine qua non de leur accompagnement est sa gratuité. Le CEDH, LADHO et l’ACPD s’accordent sur ce point : la justice doit être accessible à tous et ne saurait être conditionnée aux ressources des victimes.

C’est pourquoi les membres de ces trois organisations sont presque tous bénévoles. La prise en charge des victimes et leur représentation par des avocats sont financées par des organisations telles que TRIAL ou par des dons privés.

Malgré cela, les organisations dénoncent unanimement l’insuffisance des moyens financiers pour les besoins. « Parfois, les plans d’activités établis avec les victimes ne se concrétisent pas faute de ressources » regrette Gentil Akilimali, représentant du CEDH. De même, Akilimali Kubali, Directeur de LADHO explique que leur clinique juridique mobile n’est pas pourvue d’un véhicule. Chaque déplacement dans les villages reste une épreuve.

Ne pas négliger l’accompagnement humain

Bien que leur mandat soit l’information juridique, toutes les organisations insistent sur le soutien holistique aux victimes. Un accompagnement prend parfois des dimensions très concrètes. « Nous prenons en charge tous les déplacements aux séances d’informations ou aux audiences, ainsi que l’hébergement et la nourriture de nos bénéficiaires » explique Akilimali Kubali. « Pour nombre d’entre eux, un long voyage ou une nuit hors du village sont tout simplement trop cher. Si nous ne le couvrions pas ces frais, la justice resterait de fait hors de leur portée. »

Enfin, les organisations locales conservent des liens bien après la fin des procès. Le CEDH aide les femmes victimes de violences sexuelles à se réinsérer dans ses « paillottes de la paix ». De la même manière, l’ACPD continue son suivi jusqu’à l’obtention de réparations.

Gentil Akilimali conclut : « Dès que nous entrons en contact avec elles, les victimes veulent s’assurer de la pérennité de notre action, autrement dit combien de temps nous resterons à leurs côtés. L’accompagnement de long terme est crucial pour redonner confiance et dignité à nos bénéficiaires. »