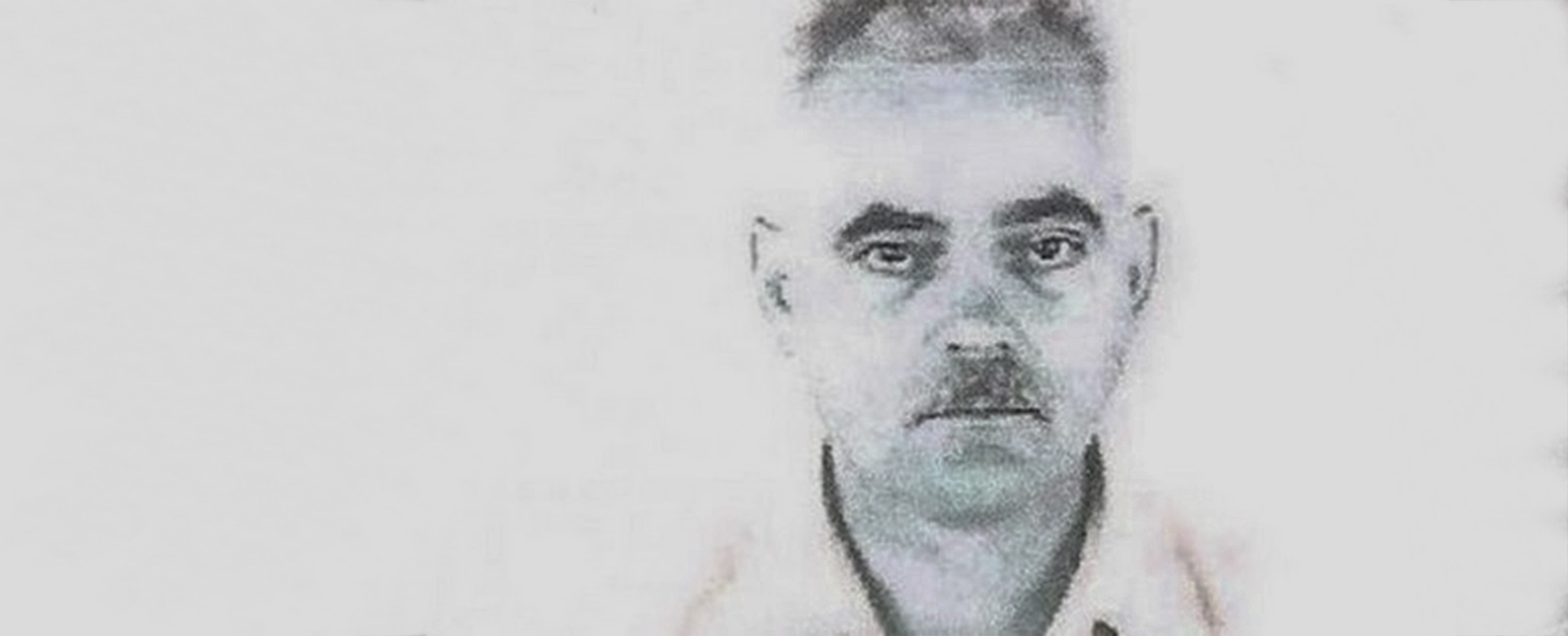

Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé la condamnation d’Erwin Sperisen à 15 ans de prison. Le 27 avril 2018, la justice genevoise avait reconnu l’ancien chef de la police guatémaltèque (PNC) coupable de complicité dans l’assassinat de sept détenus dans la prison de Pavón en 2006. L’ONG TRIAL International, qui travaille sur le dossier depuis bientôt dix ans, se réjouit de ce que justice ait enfin été rendue et que le verdict soit maintenant exécutoire. Selon les informations disponibles à l’heure où nous écrivons, Erwin Sperisen aurait d’ores-et-déjà été écroué.

«Cette décision a été accueillie avec un énorme soulagement par les proches des victimes qui obtiennent enfin justice et pourront désormais panser leurs plaies», a déclaré Philip Grant, directeur exécutif de TRIAL International. « C’est également un grand jour pour la justice au Guatemala. »

UN VERDICT HISTORIQUE ET SANS APPEL …

Arrêté en 2012, Erwin Sperisen, avait été condamné lors d’un troisième procès en 2018 à 15 ans de prison. C’est contre ce verdict que l’accusé avait fait recours devant le TF. En confirmant la condamnation d’Erwin Sperisen, celui-ci écarte la dernière tentative de la défense en balayant les multiples théories du complot avancées par M. Sperisen et ses défenseurs.

Ainsi, selon le TF, qui balaie, dans un arrêt de 69 pages, les griefs de la défense: « La condamnation de l’intéressé comme complice de sept assassinats et la peine de 15 années de privation de liberté ne prêtent pas le flanc à la critique. » La Cour reprend également les constatations de la Cour de Justice genevoise, selon laquelle Erwin Sperisen « avait accepté d’apporter son concours à une entreprise consistant (…) à éliminer comme des animaux nuisibles des hommes (…) qui ne lui avaient rien fait et qu’il ne connaissait d’ailleurs pas, mais qui étaient placés sous la protection de l’État, et donc sous la sienne. »

Pour Bénédict De Moerloose, responsable du programme Procédures et enquêtes internationales de TRIAL International, cette décision est historique. L’avocat et son équipe n’ont en effet pas compté les heures passées à constituer le dossier contre M. Sperisen depuis que TRIAL International s’est saisie de l’affaire en 2009. Un travail de longue haleine que l’ONG n’aurait pas pu fournir sans l’aide des organisations partenaires au Guatemala. «Cette décision grave dans le marbre le fait qu’Erwin Sperisen a participé à une opération d’élimination de prisonniers. Cette décision est également un hommage aux organisations de la société civile aux côtés desquelles TRIAL International a combattu dès le début », souligne l’avocat.

… ET DES RÉPERCUSSIONS AU GUATEMALA

Pour tous ceux qui luttent contre l’impunité au Guatemala également, cette décision apportera certainement une lueur d’espoir. Le besoin d’une justice indépendante et impartiale y est en effet plus criant que jamais, alors que la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG), a été dissoute le 3 septembre 2019, suscitant les pires craintes pour le fonctionnement de la justice, et que le nouveau président, un proche d’Erwin Sperisen, a notamment été élu sur la promesse de rétablir la peine de mort.